- Amazon: 真空パック機(家庭の鮮度保持・冷凍焼け対策)

- Amazon: デジタル食品温度計(加熱・衛生管理)

- Amazon: 水産養殖の学びに(入門書・実務書)

- 楽天: ASC認証サバ(持続可能な選択)

- 楽天: 急速冷凍トレー(時短で安全に冷やす)

- 楽天: 水産養殖の本(背景理解に)

サマリー——記事が伝える「サバ養殖」拡大の波

タイトル「サーモンに続け 拡大続くサバ養殖」が示すのは、これまで養殖の主役だったサーモンに続き、サバでも計画的な養殖が広がっているという動きです。記事の主眼は、安定供給・品質管理・高付加価値化(生食利用やブランド化)を梃子に、国内外の需要に応える新たなブルーエコノミーの芽が伸びている点にあります。生育が早く回転が速いサバは、養殖のスケールメリットを得やすく、異常気象や資源変動に左右されやすい天然依存からの分散先としても注目度が増しています。

主流解釈と記事内容のズレ:3つのポイント

-

主流解釈: サバは「旬の大衆魚」で天然中心。養殖はマグロやサーモンのような一部高級魚の話。

記事の示唆: サバ養殖が広がり、計画出荷・通年供給・サイズ均一化が進む。大衆魚でも「養殖が当たり前」へ。 -

主流解釈: サバは寄生虫リスクが高く生食は難しい。

記事の示唆: 餌や生育環境の管理によりリスクを抑え、刺身・寿司など生食用途への展開が現実味を帯びている。 -

主流解釈: 養殖は環境負荷や餌コストが課題で拡大に限界。

記事の示唆: 沖合い大型生簀や陸上循環式(RAS)、代替タンパク飼料、排泄物コントロールの実装が進み、環境・コスト両面での改善が見え始めている。

ズレが意味すること——短期と中期の2軸で整理

短期(今後数週間〜数ヶ月)

- 小売の鮮魚売り場や回転寿司で「養殖サバ」「生食用サバ」の表示が増え、試験的なフェアや期間限定メニューが登場。

- 規格のそろったフィレ・ロインの供給が増え、外食・中食での歩留まり改善と価格の見通しが立ちやすくなる。

- 衛生・温度管理のルール整備やHACCP運用の徹底が加速。コールドチェーンの温度可視化ニーズが高まる。

中期(1〜3年)

- 輸入サーモン依存の一部を国産サバが代替し、為替や物流リスクの分散に寄与。地域港湾の加工投資も進む。

- ASC/MSC/国内認証の取得が広がり、環境配慮型サプライチェーンの調達基準に合致。輸出案件も増える。

- 餌の高騰対策として、昆虫タンパクや藻由来DHA・EPAの活用が一般化。排水・残餌の回収と循環利用が標準装備に。

日本・グローバル経済、社会課題との接続

気候変動による水温変動、天然資源の不確実性、フードロス削減、タンパク質危機——この複合課題に対し、サバ養殖は「安定供給」「栄養価」「価格訴求」のバランスで実効性を持つ選択肢です。地域の雇用や第6次産業化、輸出産地形成に直結し、食料安全保障の観点でも重要性は高まります。グローバルには、ブルーカーボンや海洋再生に資金が向かう潮流があり、環境認証付き養殖サバはサステナ投資の対象としても評価されやすい領域です。

ここが独自解釈だ——「サバ=アクアテック実証の最短距離」

私の独自解釈は、サバは生育サイクルが短く、データ取得〜アルゴリズム改善の反復が速い「アクアテックの実証フィールド」になり得る点です。給餌AI、群泳行動の画像解析、溶存酸素や潮流のリアルタイム制御、病害の早期検知など、試行錯誤のサイクルが短いほど学習効果が逓増し、費用対効果も可視化しやすい。サーモンで磨かれた技術・金融スキーム(プロジェクトファイナンス、保険、先物的契約)を、より短い回転で検証できるのがサバだと考えます。

見落としがちな点:外食・中食の「作業設計」が変わる

- 規格均一のフィレ供給により、包丁技術や下処理時間のばらつきが減り、人手不足下でも品質を揃えやすい。

- 寄生虫管理の設計(凍結・加熱・酢締めのプロトコル)が標準化され、メニュー開発の自由度が上がる。

- デジタル温度計や真空パック、急速冷却の導入が費用対効果を発揮しやすく、厨房DXの入口になる。

安全・品質のために——生活者と事業者への実践アクション

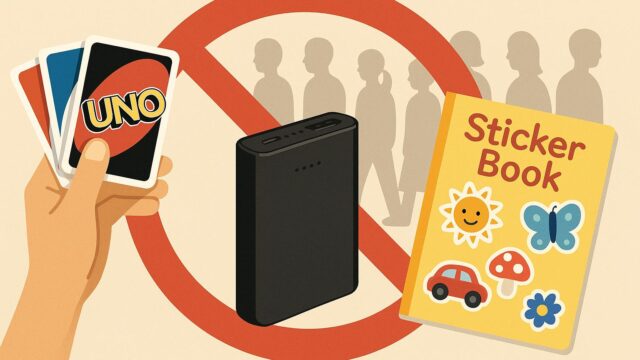

- ラベルの確認: 「生食用」表示、養殖表示、認証(ASC等)をチェック。履歴が追える商品を選ぶ。

- 温度管理: 生食用途は低温管理が肝。購入後は速やかに冷蔵・冷凍。厨房ではデジタル温度計で可視化。

- 保存と仕込み: 真空パックで冷凍焼けを抑え、急速冷却で品質維持。酢締めや加熱レシピも併用する。

- 情報のアップデート: 養殖技術・認証・衛生基準は進化中。書籍や公的ガイドで基礎知識を定期的に更新。

おすすめアイテム(記事の課題を解決)

- 真空パック機:鮮度保持と冷凍焼け対策に。Amazon / 楽天

- デジタル食品温度計:加熱・冷却の適正化に。Amazon / 楽天

- 養殖の基礎が学べる書籍:背景理解とリスク評価に。Amazon / 楽天

まとめ——「大衆魚×テクノロジー」が食の安心と多様性を広げる

サーモンに続くサバ養殖の拡大は、単なる供給増ではありません。生食の安全設計、厨房の省人化、環境配慮型の調達、そして地域経済の活性化という複数のレバーを同時に押す動きです。私たち生活者は、ラベルを読み、適切に扱い、美味しく賢く食べることができます。事業者は、均一規格・温度管理・認証の3点を軸に、収益性と信頼性を高められます。大衆魚にこそイノベーションの余白が大きい——その変化を前向きに取り込み、持続可能で豊かな食卓を広げていきましょう。

- Amazon: 真空パック機(家庭の鮮度保持・冷凍焼け対策)

- Amazon: デジタル食品温度計(加熱・衛生管理)

- Amazon: 水産養殖の学びに(入門書・実務書)

- 楽天: ASC認証サバ(持続可能な選択)

- 楽天: 急速冷凍トレー(時短で安全に冷やす)

- 楽天: 水産養殖の本(背景理解に)