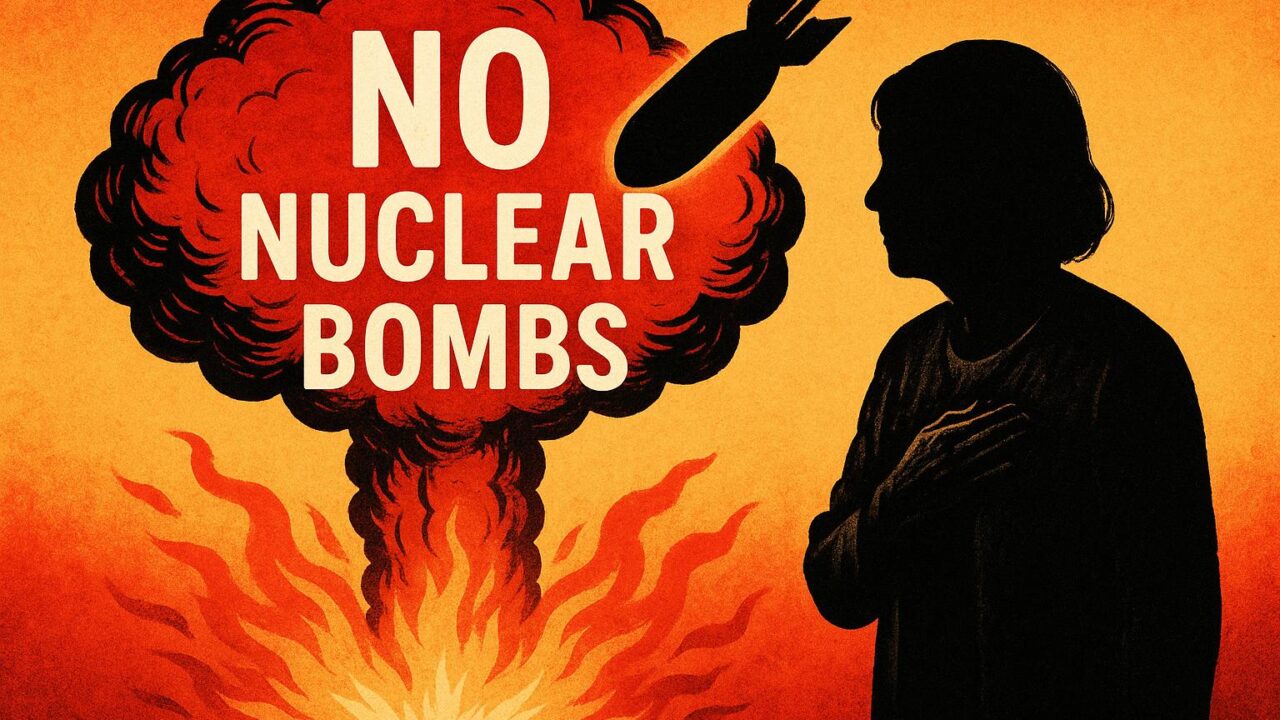

原爆「絶対駄目」2回被爆した女性の思いを受け継ぐ

「原爆、絶対駄目」。この言葉の重みは、これまでの歴史のなかで繰り返されてきた悲劇を伝える強いメッセージです。この言葉を口にしてきた一人の女性は、長崎と広島、二度の原爆投下を生き延びた数少ない被爆者の一人でした。その体験と伝え続けてきた想いは、今を生きる私たちに何を残してくれるのでしょうか。

二度の被爆、想像を超える体験

広島と長崎、二度の原爆被害を経験した人びとは“重複被爆者”と呼ばれます。今回紹介されている女性は、広島で原爆に遭いながらも命を取りとめ、長崎へ避難を試みました。しかしそこで二度目の原爆に遭遇するという、想像を絶する運命に見舞われました。

一度目の原爆で命からがら逃げ延びた彼女の想いを考えると、長崎で再び閃光が走ったときの絶望と恐怖は、言葉にすらできないでしょう。爆心地からの距離や当日の行動が彼女の命をつなぎとめましたが、身体には大きな影響が残りました。被爆による病気や後遺症、社会的な苦悩は長く続きました。

「なぜ自分が生き残ったのか」と自問しながらも、彼女は被爆体験を語り継ぐことを人生の使命としました。「原爆絶対駄目」という信念は、戦争や武力の否定だけでなく、同じ悲劇を誰にも経験させないという強い決意の表明だったのです。

語り部としての人生

彼女は自らの体験を、地元の子どもたちや国内外から訪れる人々の前で長年にわたって語ってきました。その語りには、理不尽な戦争によって人生を奪われた家族への想いや、自分が背負った現実への真摯な向き合い方が込められていました。

語るという行為は、被爆者にとって決して簡単なことではありません。肉体的にも精神的にも大きな痛みを伴うことです。それでも言葉を選び、涙をこらえて伝えることにこそ意味があるという想いが、彼女の語りには表れていたのではないでしょうか。

若い世代への継承

年齢を重ねるごとに、かつての被爆者たちは一人また一人とその声を失いつつあります。今回の報道は、そんな中で貴重な語り部の一人が亡くなったという事実を改めて知らせてくれました。そして同時に、彼女が遺した想いをどう後世に伝えるべきかを私たちに問いかけています。

学校教育の中でも原爆について学ぶ機会はあるものの、実際の被爆者からリアルな体験談を聞く機会は年々減っています。彼女のような被爆者が努力して築いてきた「語りの歴史」をいかに継承していくかは、私たちが考えるべき大切な課題です。

近年では、被爆体験を伝えるための新しい取り組みも広がっています。証言を記録した映像やVR体験、オンライン講演会など、時代の技術を活用して伝える動きです。大切なのは、ただ「悲しい出来事があった」と記憶に留めるだけでなく、「同じ間違いを繰り返さない」と心から誓い、行動に移すことです。

「普通の人生」が奪われた苦しみ

原子爆弾の恐怖は、一瞬で多くの命を奪い、数年から数十年にわたる苦しみをもたらしました。その影響は、生き延びた人々にも長く重くのしかかります。

彼女の証言の中でも、「普通の人生が奪われた」という言葉が印象的でした。家族と過ごす日々、友人と語らう日常、将来の夢…。それは、戦争さえなければ当たり前に続いていたはずの人生なのです。

こうした声に耳を傾けることは、現在の私たちの生活と向き合う上でも重要です。今この瞬間、私たちが当たり前に享受している平和がどれほど尊いものかを再認識する機会にもなります。

一人ひとりができること

「原爆、絶対駄目」というシンプルで力強い言葉は、戦争や核兵器を単なる歴史上の出来事としてではなく、今もなお現実に存在する課題だと教えてくれます。

今を生きる私たちにできることは何でしょうか。決して難しいことではありません。

まずは知ること。歴史的事実に目を向け、被爆者の声に耳を傾けること。次に伝えること。家族や友人と話したり、SNSなどで知った情報を尊重し共有していく。そして、選択すること。平和を守るためにどんな社会を望むのか、どんなリーダーを選ぶべきか、自分の意思を持って決めていくことです。

被爆体験を語った彼女はもういません。しかし、彼女の言葉は今も力強く私たちの心に響いています。そして、その言葉を次の世代へと語り継いでいくことこそが、私たちに託された使命かもしれません。

「原爆、絶対駄目。」

この言葉を、しっかりと胸に刻み、日々を歩んでいきたいと思います。