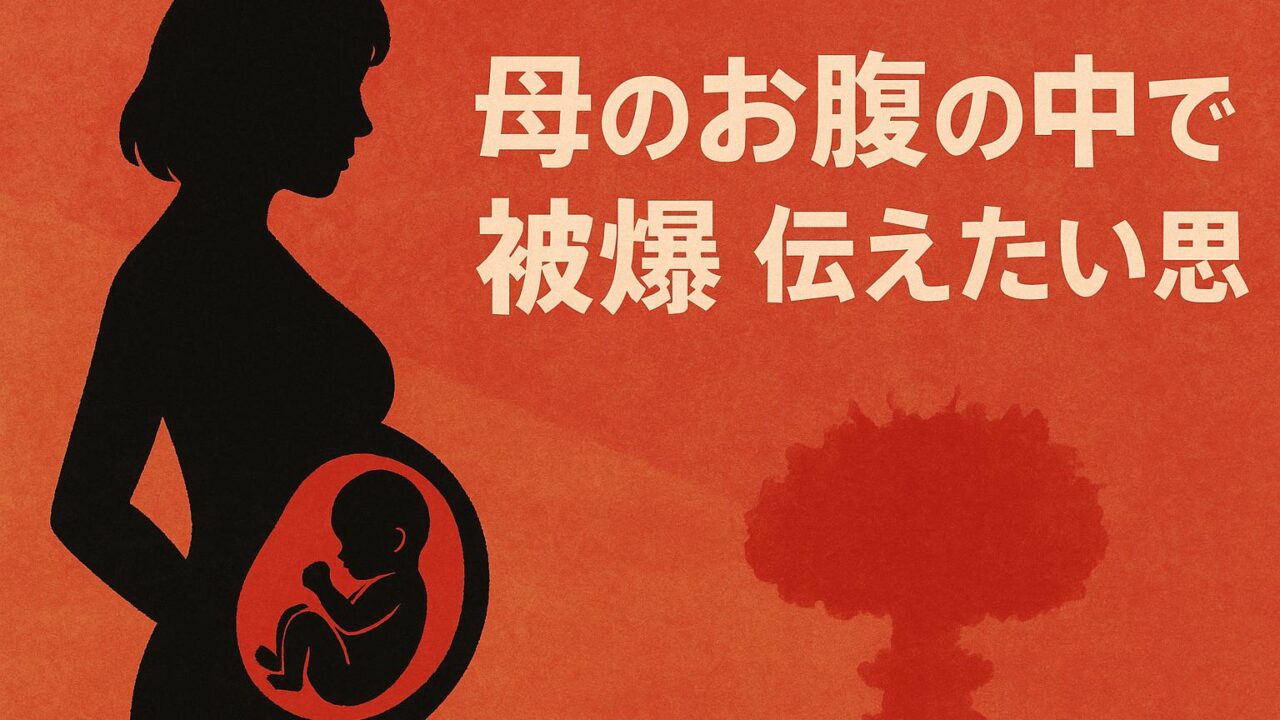

「母のお腹の中で被爆 伝えたい思い」

広島に生まれ育った一人の女性が、自身の歩みを振り返りながら語る「伝えたい思い」は、時代や世代を超えて大きな意味を持つ。彼女は、母の胎内で被爆した「被爆二世」ではなく、「胎内被爆者」と呼ばれる希少な存在だ。生まれた瞬間から放射線の影響を受けていた彼女の人生には、私たちが想像もつかない重みがある。

胎内での被爆という事実

原子爆弾が広島に投下された日の朝、彼女の母はちょうど妊娠していた。建物疎開の作業に駆り出されていたため、爆心地に近い場所にいた母は、辛うじて一命を取り留めたものの、強烈な爆風と熱線に遭遇し、多量の放射線にも晒された。その中で宿していた命 ― それが彼女だった。

母の胎内というプライベートで守られたはずの空間にも、原爆の脅威は容赦なく入り込んだという現実。そして、その命は生まれた瞬間から「被爆者」であり、後にも先にも「胎内被爆者」であるという現実が、その女性の運命を決定づけた。

幼少期から抱えてきた不安と葛藤

身体の成長とともに、被爆の影響かもしれないと疑われる体調の不調や病気が、徐々に姿を現すようになる。彼女が子どものころ、大人たちは決して被爆について十分に語ろうとはしなかった。目に見えない放射線の影響、それに伴う身体の変調、将来への不安。彼女は言い表せないような恐怖や疑念を胸に育った。

何よりも辛かったのは、「自分が健康であるのか、将来子どもを持って良いのか、結婚をしても相手に迷惑をかけないか」といった、生きる根本に関わる事柄に対する漠然とした不安だった。それは学校でも、家庭でも、誰かに相談して解決できる種類のものではない。被爆者としての「証し」や「保障」がある一方で、それによって生まれてしまう「周囲との違い」が、むしろ彼女の心に大きな影を落とした。

被爆者健康手帳とその意味

彼女は成長するにつれて「被爆者健康手帳」を取得する。これは被爆者に対して、日本政府が発行するものであり、定期的な健康診断や医療費の支援を受けられる制度だ。しかし、そうした制度の存在は、彼女にとって単なる利便性を超えて大きな意味を持った。それは、日本社会が自分のような存在を認めてくれている、その確かな証だった。

同時に、被爆者健康手帳を持つということは、「私は被爆者です」と公に証明することでもある。その公開と受容には、並々ならぬ勇気が必要だった。なぜなら、過去には被爆者に対する差別や忌避意識も少なからず存在していたからだ。被爆者であることを口にすること。それだけで「結婚は難しいのでは」「子どもが生まれても健康でいられるのか」といった心ない言葉が飛び交うこともあった。

それでも彼女はあえて、その事実を隠すことなく、次の世代へと伝える決意をした。

語り部としての歩み

彼女は今、自身の経験と向き合いながら、語り部として活動している。学校や平和資料館で、自分の被爆体験を若い世代に語る日々は、簡単なものではない。時には、話している途中でこみ上げる感情を抑えきれず、言葉に詰まることもあるという。

それでも、「知らない世代」に向けて伝えなければならないと考えている。なぜなら、彼女が体験した「命の重さ」は、個人の経験だけで完結するべきものではないからだ。あの一発の原子爆弾がもたらした影響は、建物や街並みを破壊しただけではなく、人間一人ひとりの命、そしてその後の人生にまで大きな痕を残した。その事実を、未来に生きる誰もが知っておくべきだ。

「被爆者がいなくなったあと、どう語り継がれていくのか」が今、問い直されている。だからこそ、実際に体験した者が語る「本当の声」を大切にしなければならない。

次の世代に託す思い

彼女はこう語る。

「自分が生まれてきたことには、確かな意味があると思っています。」

その言葉には、苦しみや葛藤、そしてそのすべてを乗り越えて今を生きる強さが込められている。被爆という過酷な事実、それを抱えて生きてきた日常には、数え切れないほどの葛藤と向き合った時間があったはずだ。

しかし同時に、だからこそ響くのは「命を大事に生きてほしい」という切実な願いだ。彼女は決して過去を押しつけたいのではない。ただ、あの出来事を「自分ごと」として捉えてもらいたい。それが、命を考える第一歩になってほしいと心から願っている。

記憶をつなぎ、願いを伝える

「記憶の風化」といわれて久しいが、今を生きる私たちができることはなんだろうか。それは、過去を知り、語り部の声に耳を傾け、受け止めることだ。そして、自分自身が新たな語り手の一人になること。家族や友人、学校や仕事場で、原爆について話題にすることだって一つの立派な「継承」だ。

彼女が語る物語は、何十年という時間を超えて届けられた「命の記録」であると同時に、「平和を願う心」そのものでもある。その声を、心から受け止めたい。

私たち一人ひとりが、人の痛みに共感し、命の尊さを問い直すことで、過去の悲劇が意味ある未来へと変わることを信じて。

これからも、語り継ごう。

過去を知ることは、今を生きる力につながる。未来を創る希望になる。