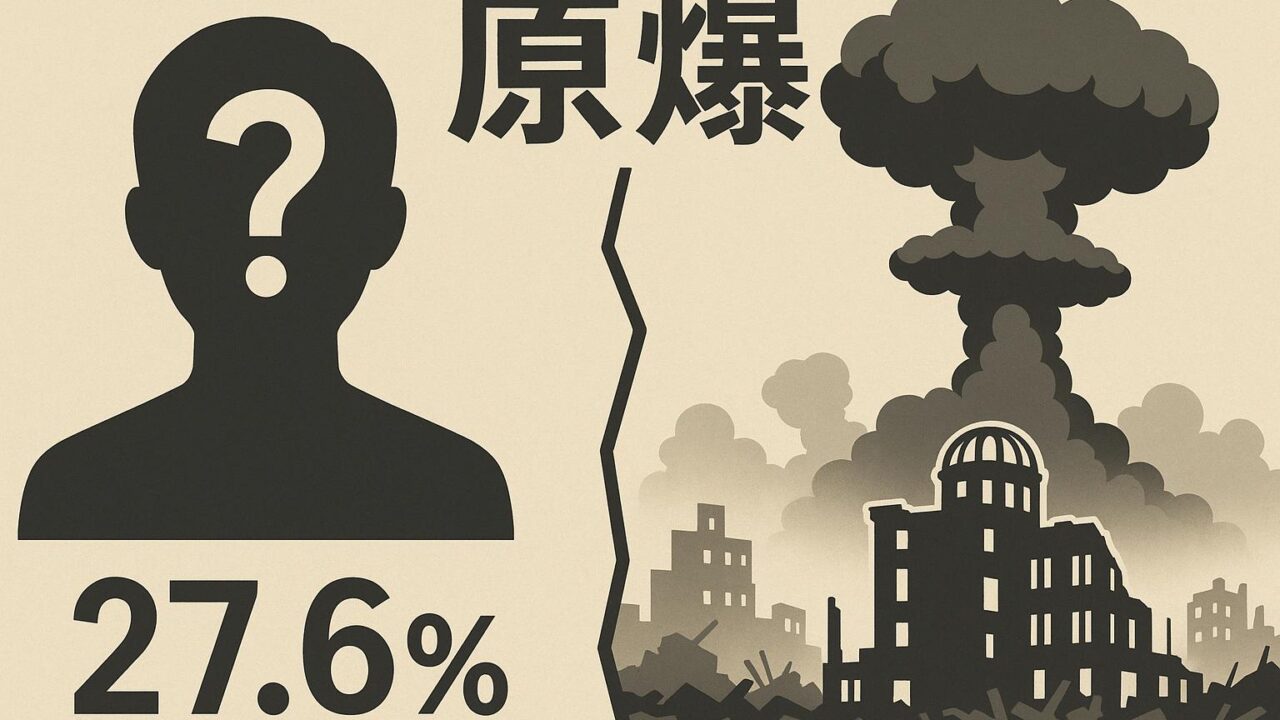

原爆と向き合う現在 ~「被爆の記憶『まったくない』27.6%」という現実~

ある調査によると、被爆の記憶が「まったくない」と回答した人が27.6%に上ることが明らかになりました。この数字は、日本人と原子爆弾の歴史的なつながり、そして後世への記憶の継承という観点から、大変重い意味を持ちます。

広島と長崎に投下された原子爆弾は、第二次世界大戦中に人類の歴史に刻まれた未曾有の惨禍でした。数多くの命が一瞬にして失われ、生き残った人々もまた身体的・精神的な苦痛に長年苦しめられました。被爆地の瓦礫と化した光景、生々しい負傷者の姿、想像を絶する悲劇が実際にこの国の大地で起こったのです。

しかし、時が経つにつれて、被爆体験を語れる人々が徐々に減ってきています。今や被爆者の平均年齢は高く、直接話を聞ける機会は年々少なくなってきました。そうした中で、「被爆の記憶がまったくない」と答えた人が27.6%もいるという事実は、今後この悲劇がどのように語り継がれていくのかということに、大きな問いを投げかけています。

もちろん、すべての人が自らの祖先や親族を通じて被爆体験を持っているわけではありません。しかし、ここでいう“記憶”とは、単に個人的な経験という枠にとどまらず、日本という国で起きた出来事としての「共有された記憶」であり、生きる上での価値観や世界観に影響を与える“歴史的認識”でもあります。

このような記憶の風化に対して、各地の機関や教育現場では様々な取組みが行われています。原爆資料館の改修や充実、平和記念式典の継続、学校教育における戦争と平和の授業の導入、朗読劇や演劇を通した継承活動、被爆体験の語り部による講演など、思いのある人々が力を尽くしています。

また近年では、バーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)を使って、被爆直後の街並みを再現するなど、テクノロジーを駆使した新たなアプローチも始まっています。若い世代にとって想像しづらい過去を、よりリアルに伝える努力が各方面でなされています。

とはいえ、情報が多様化し、日々の生活が忙しくなる現代社会において、過去の悲劇を“自分ごと”として受け止めるのは決して簡単なことではありません。「戦争は昔の話」「自分には関係ないこと」と捉えてしまいがちなのも無理のないことでしょう。

しかし、それでも尚、私たちは記憶と向き合う必要があります。なぜなら、戦争や核兵器の問題は過去のものではなく、現在進行中の世界の情勢と深く関わっているからです。世界のどこかで今もなお戦争が続き、核兵器の保有国も増えつつあります。人類が同じ過ちを繰り返さないためにも、過去の教訓を忘れず、未来に活かす責務があるのです。

この調査結果を見て、今改めて私たちができることを考えたいと思います。例えば、広島や長崎を訪問し平和記念資料館を見学する、戦争体験者の声に耳を傾ける本を読む、ドキュメンタリー番組を見る、友人や家族と話し合うなど、できることは決して難しいことではありません。

また、子ども世代や若者にもこの記憶をどう伝えるかが大きな課題です。家庭や学校だけでなく、メディアや地域社会など、さまざまな繋がりの中で被爆の事実やその意味、そして平和の尊さについて語り合う風土が必要なのではないでしょうか。

記憶は、個々人の中にあるものだけではなく、社会全体で共有することで意味を持ちます。それは強制された知識ではなく、共感によって伝えられる「心の記憶」であるべきです。だからこそ、「知ること」や「感じること」が、まず第一歩です。

被爆の記憶を持たない、あるいは感じる機会がなかった人が多くいるという現実を責めることはできません。しかし、そうした報告に接した私たちが、「じゃあ自分はどうするか」と考え、何らかの行動に移していければ、歴史の継承は決して失われることはないはずです。

原爆の記憶を風化させないためには、声をあげ続ける人だけでなく、それを受け取って心を動かす人の存在も必要です。一人ひとりの小さな関心が、大きな流れとなって、やがて次の世代につながっていくことを信じています。

私たちが平和という言葉を使うとき、それは単なる抽象的な理想ではなく、多くの犠牲の上に成り立っている現実です。その原点に、被爆の記憶は今も確かに存在し、静かに語りかけてきます。

未来へつむぐその語りかけに、耳を傾けること。それが、今を生きる私たちができる、最も大切なことの一つなのではないでしょうか。