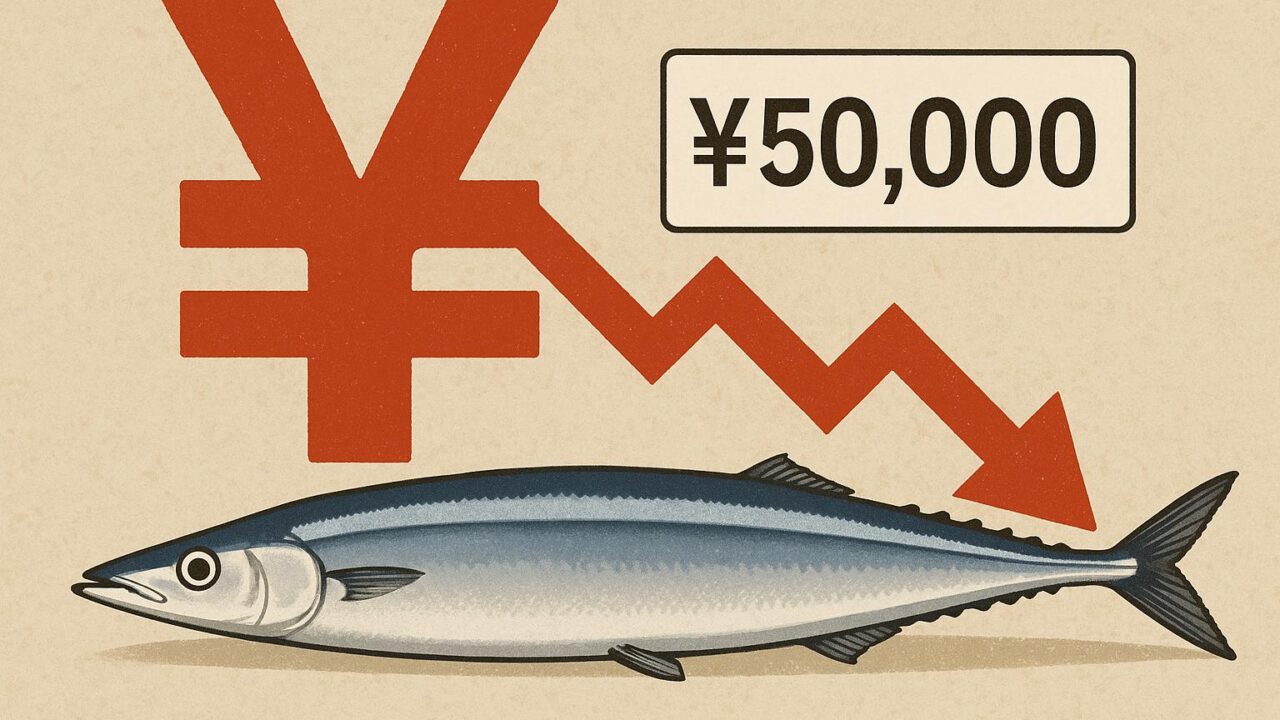

サンマ1匹5万円 釧路で初水揚げ――「あの味」が消えゆく危機と、我々にできること

かつて庶民の食卓を飾っていた「サンマ」。焼きたての香ばしい香りと、口の中に広がる脂の旨味は、多くの人にとって秋の風物詩というだけでなく、家族団らんの象徴でもありました。しかし、そうした懐かしき日本の食文化が、今、大きく揺らいでいます。

北海道・釧路港で行われた初水揚げで、なんと1匹5万円という驚きの価格が報じられ、全国に大きな衝撃を与えました。これは一般の消費者が手に入れられる金額ではなく、サンマが“庶民の魚”から“高級魚”へと変わろうとしている現実を如実に示しています。

このニュースの背景には、何があるのでしょうか。そして、私たちにはこの状況をどう受け止め、どのように行動すべきなのでしょうか。

秋の味覚サンマの「異変」

まず、知っておきたいのは、サンマの価格高騰は一時的な現象や偶然ではない、ということです。近年、サンマの漁獲量は著しく減少しています。かつては数えきれないほどの量が水揚げされ、スーパーでも手頃な値段で購入できた魚が、今や「希少品」となっているのです。

水産関係者によると、水揚げされたサンマの量は、過去の豊漁時と比べて圧倒的に少なくなっており、それに比例して価格も急騰しています。とくに初物のサンマは縁起物であり、また脂の乗りがよいことから高値で取引される傾向もありますが、それにしても1匹5万円という額には驚かずにはいられません。

水揚げ初日の競りを報じたニュースでは、地元の関係者らが苦渋の表情を浮かべていたことも印象的でした。それは、高値で売れたことへの安堵というよりも、今後の水産業や食文化に対する不安がにじむものでした。

なぜサンマが獲れなくなっているのか?

サンマの漁獲量減少にはいくつかの原因が複雑に絡み合っています。

ひとつは海水温の上昇です。サンマは冷たい海域を好む魚であり、地球温暖化の影響で海水温が変化することによって、従来の漁場から外れる動きが出ています。これにより、これまでの漁船の範囲内ではサンマが獲れにくくなっているのです。

もうひとつは、海外の大型漁船による大量漁獲が挙げられます。特に公海における先取り漁獲によって、日本近海までサンマが回遊してくる前に、すでに多くが捕獲されてしまっているのです。この国際的な資源管理の問題は、かねてより議論されていますが、未だに抜本的な解決には至っていません。

また、サンマは数年で成熟し産卵するため、毎年の環境に大きく左右されるという特性があります。つまり、その年の天候や海流によって漁獲量が激しく変動するという難しさも抱えています。

サンマがもたらす地域経済の問題

釧路をはじめとした北海道の沿岸部にとって、サンマは単なる「食材」ではありません。地域の経済を支え、雇用を生み出す重要な資源です。漁師はもとより、水揚げされた魚を加工する工場、流通業者、販売店、そして観光業に至るまで、多くの人々がこの小さな魚に大きく頼っているのです。

サンマ漁の減少は、これら地域経済に深刻な影響を与えています。漁の見通しが立たず、若い担い手が減っていくことで、地域の漁業の「継承」そのものが危うくなっています。また、水揚げが減れば加工品の製造にも支障が出ます。干物、缶詰、佃煮——これらも私たちの食文化に深く根づいているものばかりです。

こうした背景の中での「1匹5万円」は、単なるニュースの話題性に留まらず、まさしく日本全体に投げかけられている「警鐘」とも言えるでしょう。

私たちにできること

ではこのような状況の中で、私たち一般の消費者ができることはあるのでしょうか。

いくつか考えられることがあります。まず重要なのが、海の現状について正しく知ること。毎年ニュースで話題になる「サンマ不漁」は、単なる言葉の繰り返しではなく、地球規模で考えるべき重要課題でもあります。日常の食事や買い物の中で、何気ない選択が将来の食文化に影響を与えることもあるのです。

次に、地元産や季節の魚に目を向けることも一つの考え方です。サンマのように旬のある魚は、地域や時期によって味も価格も異なります。近隣の漁港で獲れた魚に目を向け、地元の漁業を少しでも支援することが、持続可能な海の利用に繋がっていきます。

そして、食べ物への感謝の気持ちを忘れないこと。かつて当たり前だった「焼きサンマ定食」が、今は贅沢品とされる時代。そうであっても、一匹一匹を大切に味わい、命をいただいているという意識を持つことは、誰にでもできることであり、最も大切な姿勢と言えるでしょう。

未来に向けた取り組み

水産庁や関連団体も、サンマの資源保護に向けた国際的な協議を進めている最中です。漁獲枠の制限、国際合意の形成、漁法の見直しなど、多岐にわたる対策が議論されており、将来的にはサンマ資源の回復も見込まれています。

また、地元自治体によっては、サンマを使ったイベントや観光振興を継続しながら、自然の恩恵を次世代につなげようとする取り組みも始まっています。こうした地域ぐるみの努力が、やがて私たちの食卓にも結実することを願ってやみません。

結びに

サンマが1匹5万円——非常に象徴的な出来事であり、多くの人の記憶に残る出来事となるでしょう。しかし、この出来事はただの「高騰の話」ではなく、私たちと自然との繋がり、そしてこれからの食の在り方を考えるきっかけにもなります。

これからの時代、一人ひとりが「選ぶ力」「知る力」を持つことが、食文化を守る鍵となります。限られた資源を大切に受け取り、感謝を忘れず、次の世代に豊かな海を繋げる——そんな意識の芽生えこそが、この「高値サンマ」の背後に込められた本当のメッセージなのかもしれません。

またいつか、家族全員で焼きたてのサンマを囲み、「秋といえばサンマだね」と笑い合える日が来ることを願って、今できる一歩を踏み出していきたいものです。