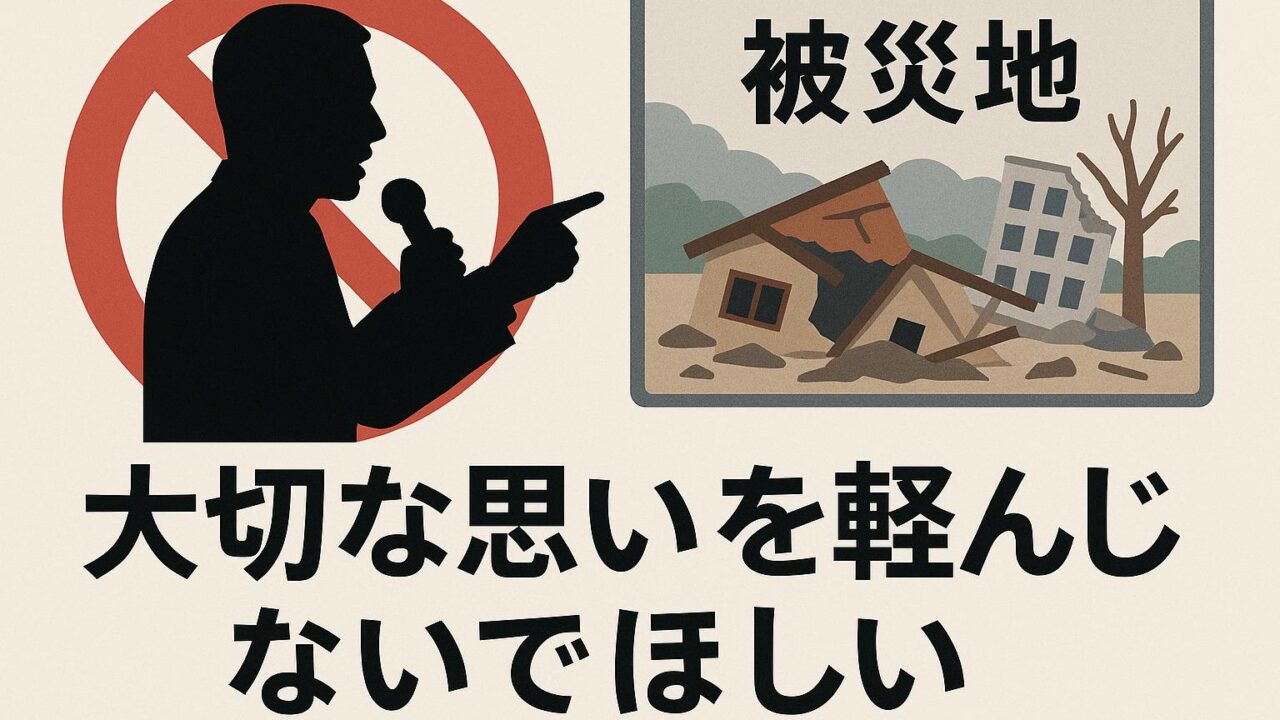

大切な思いを軽んじないでほしい──鶴保氏発言が被災地に与えた影響

ある発言が発端となり、多くの人々の心に波紋が広がっています。今回の話題は、自民党の鶴保庸介参議院議員による発言に対し、被災地の住民や関係者の間で「許せない」との声が高まりを見せている件についてです。この出来事は単に一人の政治家の発言にとどまらず、被災地に寄り添う姿勢や、政治家に求められる誠実さについて、改めて問い直される契機となりました。

この記事では、その背景を丁寧に紐解き、被災地の人々にとってこの発言がなぜ深い傷となってしまったのか、そしてこれから私たちがどう向き合っていくべきかについて掘り下げていきます。

発言の内容と経緯

問題の発言は、鶴保議員が党会合の席上で口にしたものでした。彼は、被災地の支援に関連する政策の議論中、私的な見解として被災地の復興や支援の現状について発言。その中で「(被災地支援が)選挙の道具にされている」「被災地という言葉につい違和感を持ってしまう」など、配慮に欠けるとされる表現を用いてしまったのです。

このような発言が報道されると、被災地域の住民や地方自治体、さらには全国の支援に携わってきたボランティアや市民の間で大きな反発が起こりました。とりわけ、被災当事者の中には、発言を聞き「自分たちの苦しさが否定されたように感じた」、「復興のために努力してきた多くの人への冒涜だ」と語る人もいました。

被災者からの反応

被災地では、過去の自然災害や事故により、多くの命が奪われました。住まいや生活基盤、ふるさとの風景が失われた人もいます。そうした中で、住民は復興に向けて懸命に歩んできました。行政やボランティア、全国からの支援があったとはいえ、最も重い荷物を背負ったのは他ならぬ地元住民たちです。

だからこそ、「被災地」という言葉が彼らにとっては、自らの過去と現在、そして希望を象徴するものになっているのです。それを「選挙の道具にされた」と言われることは、心からの努力や悲しみに蓋をするような行為と受け取られても不思議ではありません。

福島や熊本、東北各地など、かつて甚大な被害を受けた地域の中には、いまだに完全な復興が難しい場所も存在します。インフラや住居の整備は進んだとはいえ、心の傷は簡単には癒えません。言葉の力が、時として誰かの痛みに触れることを、政治の現場にある人間こそ忘れてはいけないと言えるでしょう。

発言が示す「感覚のズレ」

今回の発言が引き起こした混乱の根幹には、政治家と被災者、市民とのあいだにある感覚のずれがあると感じられます。支援の現場や実情を知らずに、表面的な言葉だけで議論しようとすると、必然的に誤解や反発が起こりやすくなります。

被災地支援や災害対策の議論は政治の場でも非常に重要ですが、そこで語られる一言一句が現場の人々にどう響くのかを想像し、細心の注意を払うべきです。政治家の言葉には責任が伴うからこそ、共感や寄り添いの姿勢を持って発言することが求められます。

今回の発言に対して、鶴保議員は後に釈明を表明し、被災者の気持ちを傷つける意図はなかったと述べています。しかし、心が傷ついた側からすれば、「意図がなかった」だけでは済まされない現実があるのです。

報道後の広がりと世論の反応

この件は報道を通じて全国に知れ渡り、SNSや各メディアでは様々な反応が見られました。「政治家としての資質を問われる」「きちんと謝罪すべき」「自分の住む地域もかつて災害を経験したが、言葉をこう扱われるのは悲しい」など、多くの市民が自身の体験や思いを発信しています。

こうした世論の思いは、単なる批判以上に、「発言の影響は広範囲に波及する」ということを気付かせてくれます。特に近年は、異常気象や自然災害が増加傾向にあり、どこの地域でも突然「被災地」になりうる状況です。だからこそ、災害に関する表現や発言は、全国民にとって無関係ではない問題なのです。

今後に求められる姿勢とは?

この出来事を受けて、私たち一人ひとりが考えるべきこともあります。

まず第一に、「言葉の重み」を知ること。政治家に限らず、誰しも何気ない一言が相手に深い影響を与えることがあります。そのためには、思いやりのあるコミュニケーションが何よりも大切です。

また、政治家や公職にある人々に求められるのは、事実や現場に基づいた発言です。被災地に何が起こり、人々がどのような心情で日々を過ごしているのかを知る努力を惜しんではいけません。現場に足を運び、対話し、学ぶことで、より本質的な支援や政策が生まれるはずです。

最後に、私たち市民もまた見守る存在であると同時に、声を上げるべき責任を持っています。不適切だと感じたことには声を届け、地域や国の未来について共に考えていく。その積み重ねが、より良い社会の形成につながるのではないでしょうか。

結びにかえて──共に考え、共に生きる社会へ

災害との闘いは一時のものではありません。被災者の生活再建、地域の復興、心の再生には長い時間がかかります。そこに政治や社会が寄り添い続けることは、私たちの暮らしが少しでも安心できるものになるために不可欠です。

今回の出来事は、ある意味で私たちに大切なことを再確認させてくれました。それは、「誰かの痛みに対し敬意と理解を持つこと」、そして「言葉一つで希望にも傷にもなりえること」を決して忘れないことです。

これからも、誰一人取り残さない社会の実現に向けて、多くの人々の声が尊重される世の中を願い、私たち一人ひとりが役割と責任を果たしていくことが求められています。