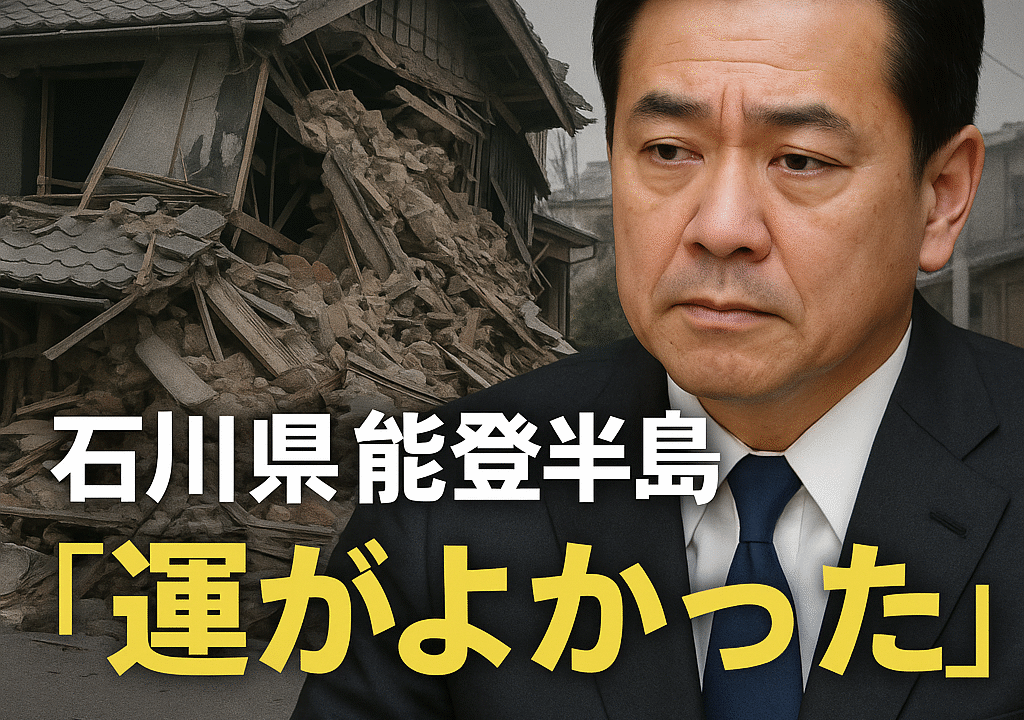

石川県能登半島で発生した大規模地震に関して、自民党の鶴保庸介参議院議員が述べた「(被害が)あの程度で済んだのは運がよかった」との発言が大きな注目を集めています。この発言は、多くの人々にさまざまな受け止め方をされ、一部では波紋を呼びましたが、一方で、防災や減災の観点から冷静に考えるきっかけにもなっています。

本記事では、鶴保議員の発言の背景やその意図をできる限り多角的に捉えたうえで、地震災害時における政治家や公人による言動の重要性、また「運がよかった」という視点の意味についても深掘りしていきたいと思います。そして、災害への備えや、私たち一般市民が持つべき視点について考察します。

■ 鶴保議員の発言の文脈

報道によると、自民党の鶴保庸介参議院議員は、石川県能登地方で発生した地震について、「(被害が)あの程度で済んだのは運がよかった」という趣旨の発言をしました。この発言は、党内の会合において災害対策の一環として発せられたものであり、災害全般における備えやリスク管理の重要性を説く中で述べられたものであるとされています。

鶴保氏の発言は、決して被災地の方々の苦しみや被害を軽んじる意図で発されたものではありませんでした。ただ、地震という非常事態の直後であることもあり、多くの人が特に敏感になっている状況下にあって、発言の一部のみが独り歩きしたこともあり、誤解を生んだという側面も指摘されています。

こうした発言が炎上や誤解を招く背景には、被災者の気持ちへの配慮が強く求められる社会的状況、そして公人の発言に対する高い関心と責任があるといえるでしょう。

■ 「運がよかった」という視点の功罪

「運がよかった」—この表現は、一見すると苦しい状況の中に立つ人々に対して失礼であるように聞こえるかもしれません。しかしながら、防災学や災害リスクマネジメントの世界では、しばしば「偶然の助け」によって最悪の事態を免れたケースが語られることがあります。

過去の災害でも、建物の倒壊が免れたのは地盤が比較的しっかりしていた、もしくは地震の揺れの方向や波形が特定の影響を最小限にとどめた、というような「偶然による要因」が被害の軽減に寄与したケースもあります。そうした意味での「運がよかった」という言葉は、災害の不確実性と、それに対する人間社会の無力さを認識するための表現として使われることもあります。

つまり、「運がよかった」というのは、確率的にはもっと大きな被害があり得た中で、最悪の事態を免れたことを指す発言でもあると捉えることができるのです。

■ 公人の発言に求められる「共感」と「言葉の選び方」

一方で、政治家や公人が災害についてコメントする際には、最大限の慎重さが必要とされます。発言の意図がどうであれ、それを受け取る国民や被災者にとっては、「共感」や「寄り添い」が伝わることが最も重要です。

「運がよかった」という表現も、少し言葉を変えて、「多くの命が助かったことは不幸中の幸いだった」「甚大な被害の中でも、事前の備えや速やかな対応が功を奏して最悪を回避できた面もあった」などと表現することで、より共感を引き出すことができたかもしれません。

政治家やリーダーの役割は、現実を冷静に伝えながらも、言葉に救いと前向きなメッセージを込めることです。その意味で、今回の発言をきっかけに、災害時にあるべきリーダーの言葉のあり方を私たちも改めて考える必要があるのではないでしょうか。

■ 災害から学ぶこと

今回の地震は、多くの教訓を私たちに与えてくれています。被害の規模を見れば、一見そこまで大きくはなかったと思う人もいるかもしれませんが、実際に現地では家屋の被害やライフラインの停滞などが発生し、日常生活が一変した人も数多くいます。

また、あらためて感じたのは、「備えの重要性」です。地震はいつ、どこで起きるか分かりません。しかし、家具の固定、水や食料の備蓄、避難経路の確認など、私たち一人ひとりができる対策は多くあります。

自治体や国の施策とともに、地域での共助も不可欠です。地域の防災訓練に参加する、防災マニュアルを見直す、ご近所と日頃から連携を取っておくことなど、小さな取り組みが命を守る大きな力になります。

■ 終わりに:ことばの持つ力と、私たちの役割

災害が起きたとき、人は不安と恐怖、そして悲しみに直面します。そんなときにかけられる言葉は、時に人を救い、また時に人を傷つけることがあります。だからこそ、言葉の選び方がこれほどまでに重要であるということを、私たちは今回の件から学ぶことができます。

また、このようなトピックが報道され、人々の関心を集める背景には、防災への関心や、政治に対する声に敏感になっている社会の姿が表れているともいえます。それは、悪いことではなく、むしろ「よりよい社会」を築こうとする意識の表れではないでしょうか。

災害をただの「ニュース」として受け取るのではなく、「自分事」として捉え直し、自分と家族、地域の安全に対して積極的に考える契機とすることが、いま私たちにできることのひとつです。そして、誰かの発言をきっかけにして、よりよい未来を築いていくヒントを見つけていくこと。それが、私たち全員に与えられた責任だといえるでしょう。