山梨学院大の学生が“大麻成分入り食品”を摂取し負傷 ー 若者と“大麻”を巡る課題とリスク

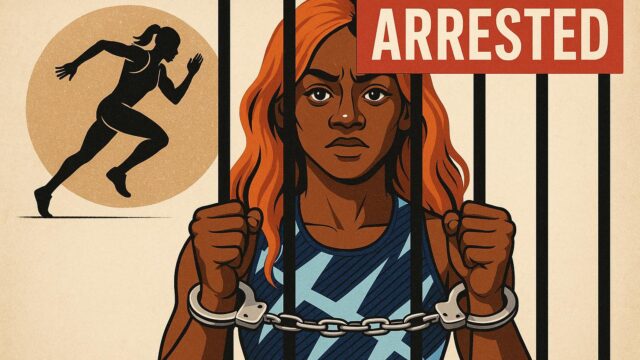

2024年4月、山梨学院大学の学生が大麻の成分を含んだ食品を摂取し、階段から転落して負傷するという事故が発生しました。本件については、警察や関係機関がすでに捜査を進めており、逮捕者も出ているとの報道があります。今回は、この事件を通じて明らかになった若者と大麻を取り巻く問題について整理し、正しい知識の必要性や社会として向き合うべき課題を考えてみたいと思います。

■事件の概要

報道によると、事件は2023年の末にさかのぼります。山梨県甲府市内で、当時20代の山梨学院大学の学生が、大麻成分を含む食品を摂取したことで意識が混濁し、ビルの非常階段から転落して足の骨を折るなどの重傷を負いました。その後の調査によって、学生に大麻入り食品を提供したとして、甲府市在住の20代の男が大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。

被害に遭った学生は当初、事故の原因がはっきりしない状態でしたが、その後の警察の調べや本人の回復とともに、大麻入りの「チョコレート」を摂取していたことが分かりました。現在、学生の命に別状はなく、警察は提供元や流通ルートの解明を進めていると報じられています。

■食品に“隠された”大麻 ー 近年増加する摂取形態の変化

かつて、大麻といえば「喫煙による摂取」が主流とされていましたが、ここ数年で状況が大きく変わっています。今回の事件が示すように、チョコレートやクッキー、キャンディーなどの食品にTHC(テトラヒドロカンナビノール)と呼ばれる大麻の成分を混ぜる形で販売・摂取するケースが増えており、「エディブル(edible)」と呼ばれる摂取方法が日本国内でも若者を中心に広がりつつあります。

一見、無害にも見えるこれらのエディブル製品ですが、含まれる成分によっては人体に極めて強い影響を及ぼすことがあります。特にTHCは精神作用の強い成分として知られており、摂取量や体質によって、幻覚、興奮、不安といった症状を引き起こすことがあります。

今回のような事故にいたるケースでは、食べ物という形式ゆえに摂取量の制御が難しく、知らぬ間に過剰摂取となってしまった可能性も考えられます。煙草や電子タバコと異なり、摂取直後は効果が現れにくいため「もっと大丈夫」と誤解して追加摂取するケースもあり、非常に危険です。

■なぜ若者の間で広がっているのか?

こうした摂取形態の広がりに加え、SNSやインターネットによる情報の氾濫も、若者の間で大麻使用の敷居を下げている一因です。一部のSNSでは「リラックス効果がある」「依存性がない」といった情報が錯綜し、実際のリスクが過小評価される傾向にあります。また、合法化の流れが進む海外の状況を受けて、「日本でも大丈夫なのでは」と誤解するケースも少なくありません。

しかし、現時点で日本においては大麻の所持・使用は大麻取締法により厳しく禁じられており、故意・過失問わず、違法な大麻成分を取り扱うことは犯罪行為にあたります。例えもらったものであっても、自身の判断で違法な物を摂取すれば、法的な責任を問われる可能性があります。

■“無知”が生んだ事故の悲劇

今回の事件から浮き彫りになったのは、大麻に関する正しい知識の欠如です。提供された食品が違法なものであることを認識していなかった可能性や、リスクの把握が不十分だったことが、結果として一人の若者を危険な事故へと導きました。

このようなケースでは、本人はもちろん、家族や学校、地域社会にとっても大きなショックです。学生として未来ある若者が、たった一つの選択で身体的にも精神的にも傷を負うという事実は、何としても繰り返してはなりません。特に教育機関では、薬物に関する防止教育をより実効的に行い、軽い気持ちでの使用や誤使用を防ぐ必要があります。

■社会が取り組むべき課題とは

この事件が一過性の問題に留まらないのは、日本国内でも若者を中心に違法薬物に対する「無防備さ」が広がっている兆候があるためです。特に近年では「CBD」や「CBN」といった合法成分を含む製品が市中に多く出回る中で、それと類似したパッケージや名称で違法成分を販売するケースも報告されています。

つまり、市民一人ひとりが「パッと見で判断できない時代」に突入しているのです。このような状況では、学校教育だけでなく、家庭や企業、医療・福祉分野といった社会全体で正しい知識を共有し、リスク回避への感度を高めていく必要があります。

また、国としても大麻に関する明確な指針や法整備を進め、合法成分と違法成分の線引きを可視化することが求められます。

■おわりに ー 「安全な未来」のために

大麻という物質自体に対する是非や議論は、今なお国内外で意見が分かれるテーマです。しかし、重要なのは一人ひとりが「何が違法で」「何が危険なのか」を正しく理解し、軽い気持ちで足を踏み入れることのないようにすることです。

今回の山梨学院大学の学生が負傷した事件は、決して他人事ではありません。SNSや人づての情報には十分注意し、安易な同調や好奇心で自らの人生を一変させてしまうリスクがあることを、今一度多くの人に伝えていくことが求められています。

私たちはこれからも、未来ある若者たちが健全で安心できる社会の中で成長していけるよう、周囲がしっかりと支え、正しい知識を広めていく努力を積み重ねていく必要があります。それが、大きな事故や悲劇を未然に防ぐ最も活動的な第一歩となるはずです。