デヴィ夫人の「おわび」投稿と政治団体の解散について考える

2024年6月、日本を代表する著名人の一人であるデヴィ夫人が、SNS上での発言をきっかけに注目を集めました。特に波紋を呼んだのは、デヴィ夫人が代表を務めていた政治団体「改革と挑戦」の解散を巡る一連の動きです。今回は、その経緯と背景、そして現代におけるSNSと発言責任の在り方を考察しつつ、多くの人々がこの出来事から何を学ぶことができるのかを探ってみたいと思います。

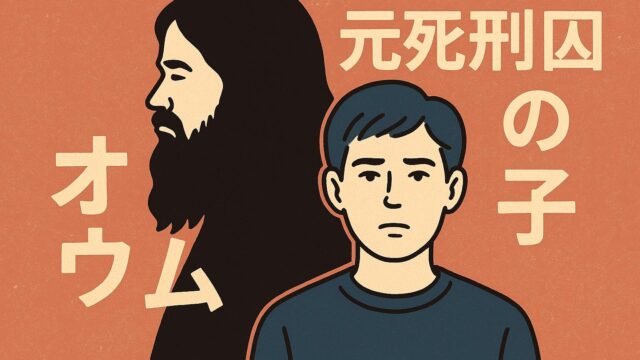

デヴィ夫人という存在

デヴィ夫人、本名ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノさんは、インドネシアの元大統領スカルノ氏の第3夫人であり、日本ではタレント、コメンテーター、慈善活動家として広く知られています。その知名度と影響力は非常に大きく、特にSNSでは強い発信力を発揮してきました。鋭い意見や時に過激とも取られる発言によって、常に話題の中心にいる存在でもあります。

「改革と挑戦」設立の背景と趣旨

デヴィ夫人が2023年に立ち上げた政治団体「改革と挑戦」は、日本社会に対する改革の必要性と、新しい価値観への挑戦を掲げた団体でした。直接的な選挙活動や国政参加というよりも、国民に向けた意識啓発や政策提言が活動の主軸であったとされています。また、デヴィ夫人の影響力を活かし、多くの人々に社会問題へ関心を持たせる役割を果たしてきた面もありました。

しかし、今回の「おわび」発言を受けて、団体の存在は急速にクローズアップされ、その活動継続の意義が問われることとなりました。

SNS発言とその波紋

問題となったのは、SNS上での発言でした。デヴィ夫人はある政治的な出来事に対して強い表現を用い、その内容が一部の人々に誤解を与えたり、不快感を与えたりする結果となったのです。発言に対してはすぐに批判の声が上がり、その余波はテレビやネットニュースなどのメディアでも大々的に報道されることに。

当初、デヴィ夫人は発言の正当性を主張していましたが、最終的には「不適切な表現があった」として公式に謝罪しました。SNS上でも「おわび」の言葉を述べ、相手や社会に対し配慮を欠いたとの認識を示しました。この謝罪の投稿を受けて、騒動はいったん区切りを迎えることとなりますが、それでも多くの人々の間で“著名人の発言の影響力”というテーマが改めて注目される契機となりました。

政治団体の解散という決断

今回の出来事を受けて、デヴィ夫人は政治団体「改革と挑戦」を解散する意向を表明しました。団体のこれまでの活動自体には一定の評価が寄せられていたものの、代表者自身の発言が問題視され、それによって団体の信用性や方向性に影響を及ぼす可能性を鑑みての判断と見られています。

団体の解散は、2024年6月5日付で公式に手続きが取られたことが報道されています。デヴィ夫人は「私の軽率な発言によって、多くの方々にご迷惑をおかけしました。団体の趣旨と活動に賛同してくださった方々への責任として、今回の決断に至りました」とコメントし、その責任を果たす姿勢を見せました。

言葉の持つ重さと発信者の責任

現代社会において、SNSは誰もが自由に発信できるツールとして定着しました。しかし、その一方で、「自由な発言」は「無制限な自由」とイコールではありません。特に多くのフォロワーを抱える著名人の発言は、社会的な影響力が非常に大きく、時には拡大解釈をされたり、意図しない形で受け取られることさえあります。

今回の件からうかがえるのは、発信者が自らの言葉にどれだけ責任を持てるかが非常に重要であるということです。特にデヴィ夫人のような影響力を持つ立場の人物にとっては、一つ一つの言葉が、支援する団体、関係者だけでなく、社会全体に対して多大な影響を与えうるという事実に向き合う必要があります。

共感と対話の大切さ

SNSや現代メディアにおいて、発言者と受け手との間に、価値観や認識のギャップが生まれることは少なくありません。しかし、重要なのはそのギャップを埋めるための「対話」と「共感」です。発信する側が、自分の言葉によって誰かがどう感じるかを考えること。受け取る側も、背景や意図を汲み取ろうとする努力を持ち寄ることが、健全な発信環境を作る第一歩となるのではないでしょうか。

また、デヴィ夫人が謝罪という形で自らの発言を見直す姿勢を見せたことも、今後の在り方を考える上でのヒントと言えるかもしれません。過ちを認め、その責任を負う姿勢こそが、社会全体により良い影響をもたらすのではないでしょうか。

まとめ:言葉の力と今後の向き合い方

デヴィ夫人の政治団体解散というニュースは、日本社会における「言葉」の持つ影響力の大きさを改めて感じさせるものでした。SNSやメディアが日常化する今、多くの人が情報発信を行う時代において、誰もが「発信者」であり「受信者」であるという自覚が求められます。

それは著名人だけでなく、すべての人に共通する課題かもしれません。だからこそ、常にお互いの意見を尊重し合い、共感と対話を通じてより良い社会を築いていく姿勢が、大切になってくるのではないでしょうか。

今回の出来事を通じて見えてきたのは、「発言の力と責任」、そして「誠実な対応が与える信頼の回復」という二つのテーマです。この学びを忘れずに、私たち一人ひとりがより良い発言、より良い対話を大切にしていきたいものです。