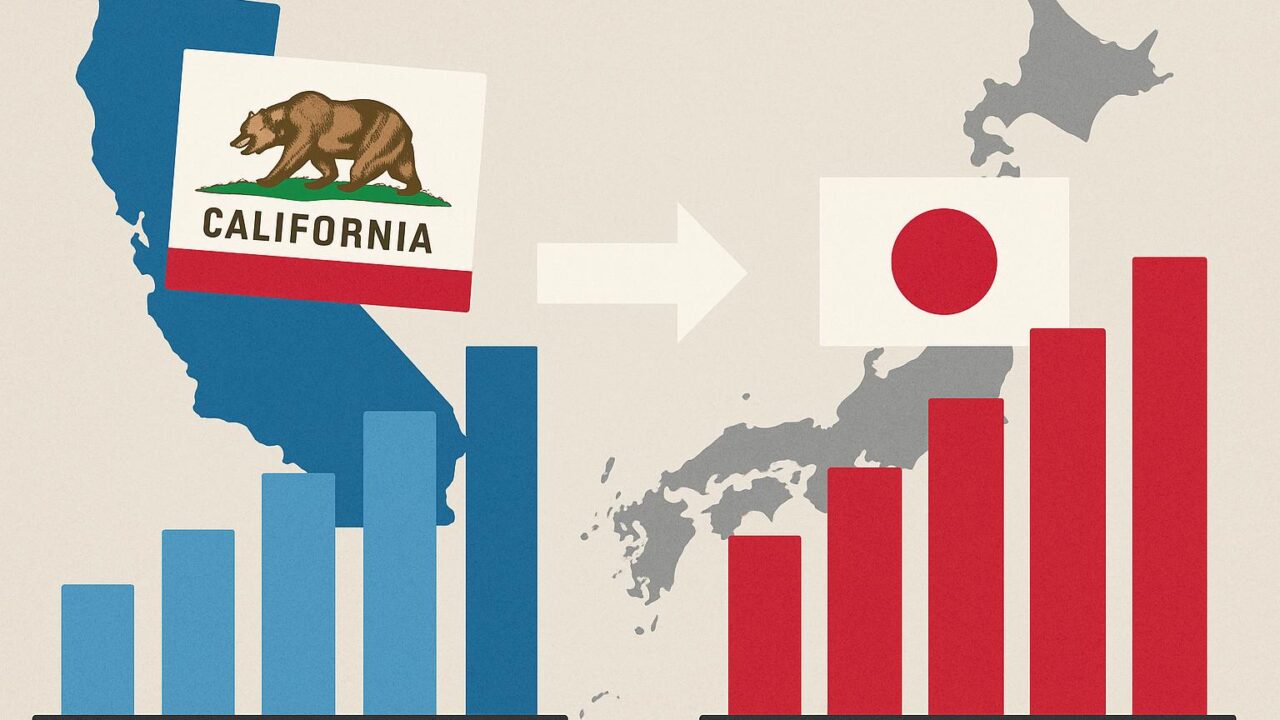

世界経済のダイナミズムが示すもの ~米カリフォルニア州が日本の経済を上回る意義~

米国カリフォルニア州が、日本を経済規模で上回った——2024年5月下旬、このニュースは世界中の経済関係者やメディアに大きな驚きを与えました。国家としての日本と、アメリカ合衆国の一州であるカリフォルニアの比較という点で一見すると不思議に感じるかもしれませんが、現代のグローバル経済においては、都市や州単位でも世界経済の中核を担う事例が増えてきています。この記事では、今回のニュースの背景やその意味、そして今後の展望について掘り下げていきたいと思います。

カリフォルニア州の経済成長の背景

カリフォルニア州は、アメリカ西海岸に位置し、テクノロジー、映画、農業、観光など多様な産業が発展している州です。特にテクノロジー分野では、シリコンバレーを中心にApple、Google、Meta、Nvidiaといった世界的なハイテク企業が多数集積しており、イノベーションの中心地とも言える存在です。

2023年時点で、カリフォルニア州の名目GDPは約3兆9000億ドル(およそ600兆円)に達するとみられており、日本の名目GDPをわずかに上回りました。この成長の要因としては、AI(人工知能)、クラウドコンピューティング、エンターテインメントコンテンツへの世界的な需要の高まりが挙げられます。特に、最近急成長を遂げている生成AI関連の技術は、シリコンバレーを中心に日々進化を続けており、これが経済規模の拡大を支えています。

一方で、多くの新興企業がベンチャーキャピタルの支援を受けて次々に誕生し、M&Aや株式公開(IPO)を通して資金調達と企業価値向上を実現してきました。これも地域経済にダイナミズムをもたらし、総体としての経済成長に寄与しています。

カリフォルニアと日本の比較

一般的に、アメリカの州と他国の経済を比較することには慎重になる必要があります。カリフォルニアはアメリカ合衆国の一部であり、外交や防衛といった重要な政策は連邦政府の管轄です。一方の日本は、主権国家として独立した政策決定が可能であり、経済のみを単純に比べることは適切でない面もあります。

しかし、純粋な経済規模(名目GDP)においてカリフォルニアが日本を上回ったことは、一つの象徴的な出来事と言えるでしょう。日本のGDPの伸びがここ数年で鈍化している一方、カリフォルニアは経済構造の変化に柔軟に対応し、成長産業に積極的にリソースを投入してきました。

また、為替レートの影響もこの比較には無視できない要素です。2023年から2024年にかけて円安が進行し、ドル換算での日本のGDPが目減りしたことも、今回の順位の逆転につながったと考えられます。このように、世界経済での相対的な立ち位置は通貨の変動や市場の動向に大きく影響されるため、今後も変動は続くと考えられます。

日本経済が抱える課題とチャンス

このニュースを日本国内から見た場合、単に「抜かれた」というショックに留まらず、自国の経済の現状や、これからの成長戦略を考えるきっかけにもなります。日本は依然として世界有数の経済大国であり、自動車、電子機器、素材産業などにおいては強い競争力を持っています。しかし、人口減少や高齢化、生産性の伸び悩み、新産業への投資不足など、構造的な課題も抱えています。

今後、日本が経済的な活力を取り戻すためには、次世代産業への積極的な投資と、働き方改革、教育システムの見直し、そしてデジタルインフラの整備が不可欠です。また、スタートアップ企業の育成や、国内外との経済連携の強化も鍵となってくるでしょう。

今回のカリフォルニア州の成長は、日本にとっての「競争相手」ではなく、「学びの対象」として捉えることもできます。素早く変化するグローバル経済の中で、いかに柔軟に戦略を取るかが、今後の持続可能な成長に大きな影響を与えていくのです。

経済規模だけで測れない価値

最後に、経済の大きさだけが国や地域の価値を決めるものではないことも、忘れてはなりません。生活の質や社会的な安定、文化の豊かさや環境の持続可能性など、多様な側面がその国や地域の魅力を形作っています。

日本は治安の良さ、医療制度、教育、文化的資産など、多くの点で世界から高く評価されています。そういった非経済的な要素を含めて、日本がさらに魅力的な国として輝き続けるためには、経済だけに偏らず、社会全体の質の向上を意識した持続可能な発展が求められています。

さいごに

カリフォルニア州が経済規模で日本を上回ったという事実は、数字以上に多くの示唆を含んでいます。経済は常に変化し、新たな技術や人材の集積、制度設計によってその姿を変えていきます。このダイナミックな世界情勢の中で、日本もまた、変化を恐れず、自国の強みを活かしながら新たな未来を築いていくことができるはずです。

私たち一人ひとりも、経済という大きな流れの中にある生活者・働き手として、どのように社会に役立ち、どのような価値を創造していけるのかを考える機会として、このニュースを捉えてみてはいかがでしょうか。