2025年大阪・関西万博をめぐって話題となった「コスプレ炎上」。これは、ある一人の女性が万博関連のイベントにコスプレ姿で参加し、その写真がSNS上で拡散されたことを機に、批判や誹謗中傷を受けるまでに発展したという出来事です。今回の騒動を受けて、当事者である女性がメディアのインタビューに応じ、自身が経験した恐怖や葛藤を語りました。

この一件は、SNSやインターネット上での個人に対するバッシング、いわゆる「ネット炎上」が社会問題化する中、私たち一人ひとりがどのような意識を持ち、行動すべきかを問う重要なテーマを投げかけています。本記事では、この騒動の概要と女性の声を通して、現代社会におけるネットリテラシーと表現の自由について改めて考えてみたいと思います。

万博の公式イベントではなかったコスプレ参加

騒動のきっかけは、2025年大阪・関西万博の機運を高めるための「機運醸成イベント」に、女性がコスプレ姿で参加していたことでした。彼女は「万博を盛り上げたい」という純粋な想いから、自身の趣味でもあるコスプレを通じて参加。現場では写真撮影に応じ、多くの参加者とも交流していたといいます。

ところが、その写真がX(旧Twitter)やInstagramなどのSNSに投稿されたところ、「公共の場でコスプレをするのはふさわしくない」「万博のイメージを下げる」などといった批判の声が相次ぎました。一部のユーザーからは容姿への誹謗中傷や人格を否定するようなコメントまで寄せられ、騒動は次第に拡大していきました。

「写真1枚で全否定された気分でした」と女性が語るように、それまでの活動が一瞬で否定されてしまった喪失感と恐怖感は計り知れません。

想いを込めて挑んだ参加と、理不尽なバッシングの現実

インタビューの中で女性は、万博に対する想いをこう語っています。

「万博は皆が楽しみにしている大きなイベント。自分もその一端を担いたくて、自分なりの表現方法で盛り上げたいと思ったんです」

彼女が選んだ「表現方法」はコスプレでした。派手に見えるかもしれませんが、実はそれだけ情熱と準備を要するものであり、ファッションや創作の一形態として国内外で認知されつつあります。それが、周囲の空気を読めなかった「非常識な行動」として一部のユーザーに映ったことで、拡散とバッシングが起こりました。

まさに、表現の背景が理解されないまま、見た目だけで判断されてしまう「表層的な評価」の怖さを露呈した例とも言えるでしょう。

誹謗中傷の連鎖を生み出すSNSの怖さ

SNSにおける投稿は、使い方次第で多くの人に勇気や感動を与える一方で、誹謗中傷という負の連鎖も生み出し得ます。今回の件では、女性の姿や名前が意図せず全国に拡散され、その中には「気持ち悪い」「迷惑」「目障り」といった明確な悪意を含むコメントも多数あったといいます。

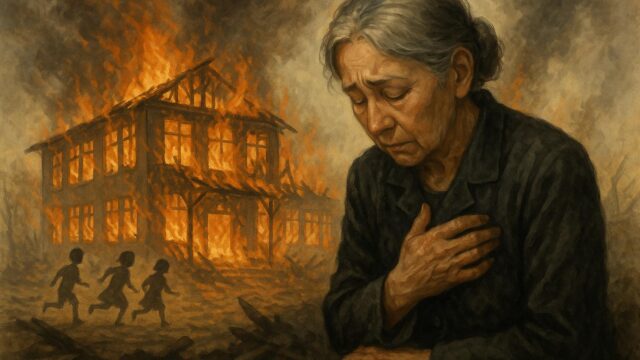

短い投稿の中に込められた悪意は、瞬時に拡散され、当事者を精神的に追い込んでいくのです。女性は「言葉にできないほど怖かった」と語り、実際にSNSから離れざるを得ない日々が続いたと言います。

「最初は何が起きたのか分からなかった。友人から『大丈夫?』と連絡が来るまで、炎上していることすら知りませんでした」と、怒涛のようなバッシングに対して心の準備もないまま巻き込まれたと振り返っています。

心に残る言葉「あなたの行動は間違っていない」

しかし、すべてが批判的な声ばかりだったわけではありません。

「あなたの行動は間違っていない」「万博を盛り上げようとしてくれてありがとう」「素敵な衣装だった」という温かい言葉を寄せてくれた人たちもいたのです。そうした言葉に励まされながら、彼女は徐々に立ち直っていったといいます。

「応援してくれる人も確かにいた。その言葉に救われた」と、怖さの中でも光を見出した経験を語っていました。

この騒動を通じて見えてきた社会課題とは?

この出来事は、個人が自由に表現できるはずの時代において、実際には「空気」や「同調圧力」によって自由を制限されている側面があることを示しています。そして、SNSという便利なツールが時に人を深く傷つける武器にもなり得るという現実を私たちに突きつけています。

また、コスプレという一つの文化に対する理解や受け入れの幅が、まだ社会全体として十分に広がっていないことも露呈しました。個々人が自らの価値観だけで「正しさ」を決めつけてしまうことで、思わぬ形で他人の心を傷つけてしまう可能性があるのです。

必要なのは「相手を理解しようとする姿勢」

SNSや日常生活において大切なのは、「自分とは違う価値観を持っている人がいる」という前提に立ち、「なぜその人がその行動を取ったのか」と理解しようとする姿勢です。

どんなに正しいと思っている意見でも、それを暴力的・攻撃的な形で他人に押し付ければ、それは「正義」ではなく「否」という烙印になります。価値観の多様性を尊重する社会を築くためにも、一人ひとりが自分の発言や行動に責任を持ち、相手の背景や気持ちに思いを巡らすことが求められます。

最後に――「誰でも被害者にも加害者にもなりうる」

今回コスプレで炎上した女性のように、「ちょっとした行動」が理由で突然ネットで叩かれるというリスクは、誰にでも起こり得る現実です。一方で、何気なく投稿したコメントが、誰かを深く傷つけてしまう可能性も常にあります。

ネットという媒体の特性上、私たちは簡単に意見を発信できますが、その発信には責任が伴うことを常に忘れてはなりません。

自由な表現を守るためには、全ての人が最低限のリテラシーを身につけ、優しさと寛容さを持ってインターネットを利用する必要があります。インタビューで語られた「恐怖」と「感謝」の言葉は、そんな未来を築くための大切なメッセージとして、心に刻むべきでしょう。

共に支え合い、認め合える社会へ――。それを実現する第一歩は、私たち一人ひとりの行動から始まるのかもしれません。