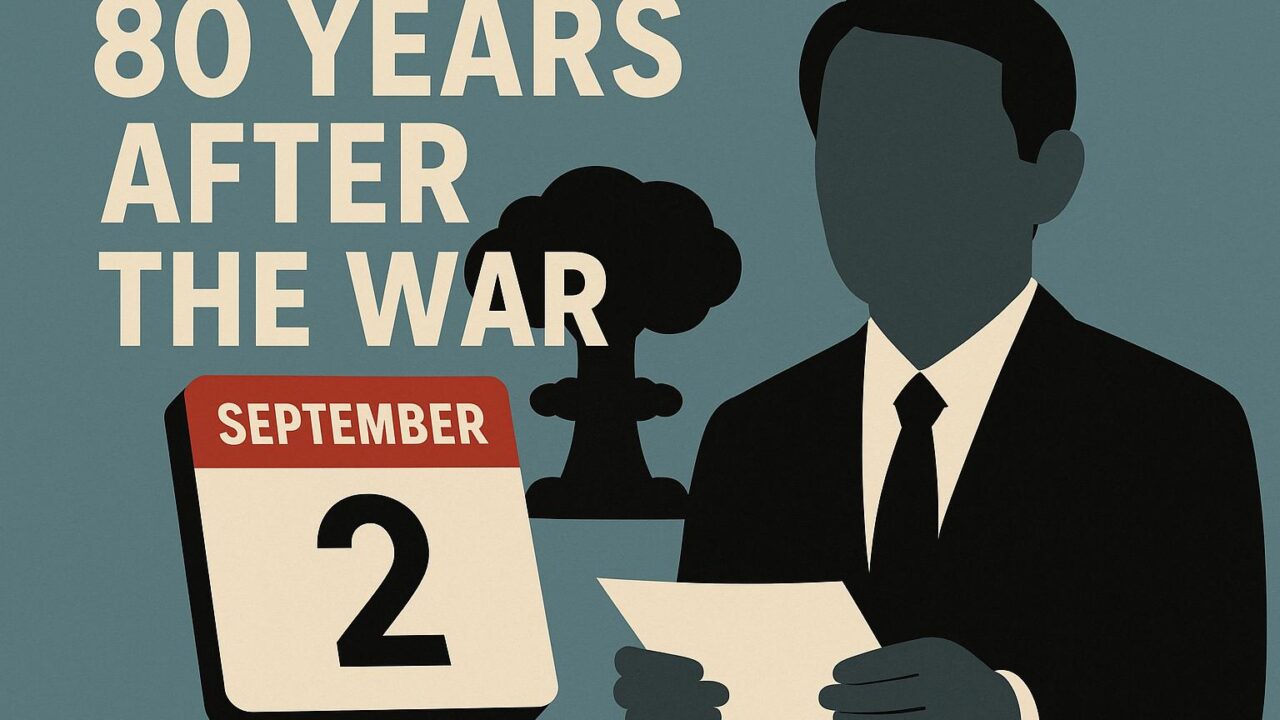

戦後80年、9月2日も首相による文書見送りへ──その背景と私たちが受け取るべきメッセージ

戦後から80年という節目を迎えたなか、9月2日という特別な日において、首相が文書で思いを表明することを見送る方針であることが明らかになりました。この日付は、かつて連合国と日本が正式に降伏文書に署名し、第二次世界大戦が終結した日とされる重みのある日です。日本の近代史における大きな転換点であり、多くの人々にとって過去を振り返り、未来への思いを新たにするきっかけとなる日でもあります。

これまでも戦後の区切りとなる節目において、歴代の首相たちは追悼と平和への願いを込めた文書を出してきました。しかし今回、政府の関係者によれば、現政権としては例年通り8月15日の全国戦没者追悼式での首相式辞をもって、戦後への思いを伝える形としており、9月2日に改めて首相談話やコメントを出す予定はないと報じられています。

このような対応に対して、意見はさまざまです。「戦後80年」という節目であることから、やはり何らかの文書や談話を通じて国民にメッセージを届けるべきだという声もあれば、すでに8月15日の式辞において追悼と平和の意志が語られているのだから、それで十分だとする考え方もあります。この問題を一面的に捉えることはできませんが、本記事では、私たちがなぜこの日を大切にするべきなのか、文書という手段の持つ意味、そして未来に向けた私たち一人ひとりの役割について、あらためて考えてみたいと思います。

「9月2日」が持つ歴史的意義

9月2日は、1945年に東京湾上の戦艦ミズーリ号で日本政府関係者が連合国と降伏文書に署名した日です。この日をもって、第二次世界大戦が正式に終結し、日本は戦争という選択を永久に放棄する新たな進路を歩むこととなりました。そして、戦後の長く困難な復興と平和国家としての歩みが始まったのです。

このような歴史的節目は、過去を単に振り返るだけでなく、進むべき未来を見据えるためにも大きな意味を持ちます。とりわけ「80年」という区切りは、戦争を直接体験した世代から、体験を間接的に聞く世代、そして教科書や資料を通じて初めて知る若い世代へと、記憶の継承の形が少しずつ変化している今だからこそ、国家として、そして国民として何を伝え、どう共有していくのかが問われるのです。

首相による文書発表の意義

国家のリーダーが記念日や節目の日に発表するコメントや談話は、単に形式的なものではありません。それは「国の思い」を明文化し、日本国民のみならず、世界に向けてメッセージを発信する重要な機会です。とりわけ戦争や平和といったテーマにおいては、過去の歴史に真摯に向き合い、未来への責任ある態度を示すことが求められます。

もちろん、毎年の8月15日に行われる全国戦没者追悼式の首相式辞も極めて重要なものであり、戦没者への深い哀悼と平和への誓いが込められています。しかし9月2日は、式典という「儀式」だけではなく、国民すべてが主体的に向き合うきっかけになり得る日です。普段の生活では意識することが少ない「戦争の記憶」を今一度見直し、これからの社会のあり方を考える契機として活用するべきでしょう。

だからこそ、戦後80年という節目に、首相からのメッセージが公式に発信されないということに対して、物足りなさや遺憾の思いを抱く声があることも理解できます。これは決して政権批判という意図ではなく、「節目を重んじ、平和への意志を明確にすることの大切さ」を多くの人が感じているからこそ出てくる自然な声ともいえるのです。

国民として向き合う「記憶と継承」

政府としての対応方針に左右されることなく、私たち一人ひとりが「戦後80年」の意味をどのように受け止め、どのように次世代に伝えるかが非常に大切です。戦争体験者が減少していく中で、その記憶や思い出が風化することは避けられない現実です。しかし、記録や語り継がれてきた家族の話、地域での平和学習、博物館や記念館、書籍や映像など、私たちは今の時代なりの方法で「正しく知ること」「忘れないこと」ができます。

特に子どもたちや若い世代にとって、戦争は遠い過去の出来事と感じられることも多いでしょう。ですが、それが「他人事」になってしまえば、同じ過ちを繰り返さないための学びが薄れてしまいます。大切なのは、戦争の惨禍を「知る」だけで終わらせず、「だからこそ平和を守りたい」という思いへと昇華させ、それを共有するチャンスを逃さないことです。

たとえば家庭で、学校で、あるいはSNSやブログで、戦争と平和、そして命の重みについて語り合う場を持つことも一つの手段です。それは必ずしも大がかりなイベントでなくてよく、何より大切なのは「意識すること」と「向き合う瞬間」を自分でつくることなのです。

未来につなげる「私たちの言葉」

戦後80年という節目において、首相の文書見送りというニュースを「出なかった、残念」で終わらせるのではなく、それが私たちに何を問いかけているのかを考える契機にしたいものです。

公式な立場からの発信があったかどうかに関わらず、「戦後」という言葉がもつ意味、戦争を経験した人々の思い、そして平和を維持する努力、それらは今も確かに私たちの暮らしと呼吸の中に息づいています。

歴史を学ぶという行為は、単に過去を知ることではなく、「未来を選ぶ力」を養うことでもあります。そしてその力は、他者への想像力を育み、共に生きる社会を築くための大切な源泉です。

たとえ首相が公式な文書で思いを伝えなかったとしても、私たち国民が「言葉を持つ」ことはできます。平和への願い、未来への責任を、誰かに伝えることができます。それぞれの立場や世代が、できるかぎりの方法で、戦後80年という時間の意味を考え続けることこそが、最も深い「戦争への追悼」なのかもしれません。

戦争を知らずに生きることができる私たちにとって、その「知らなさ」が当たり前にならないように。週末の読書、テレビのドキュメンタリー番組、子どもとの会話、あるいは自身のブログ更新——形はなんでもよいのです。「忘れない」という行為を、今日から初めてみませんか?