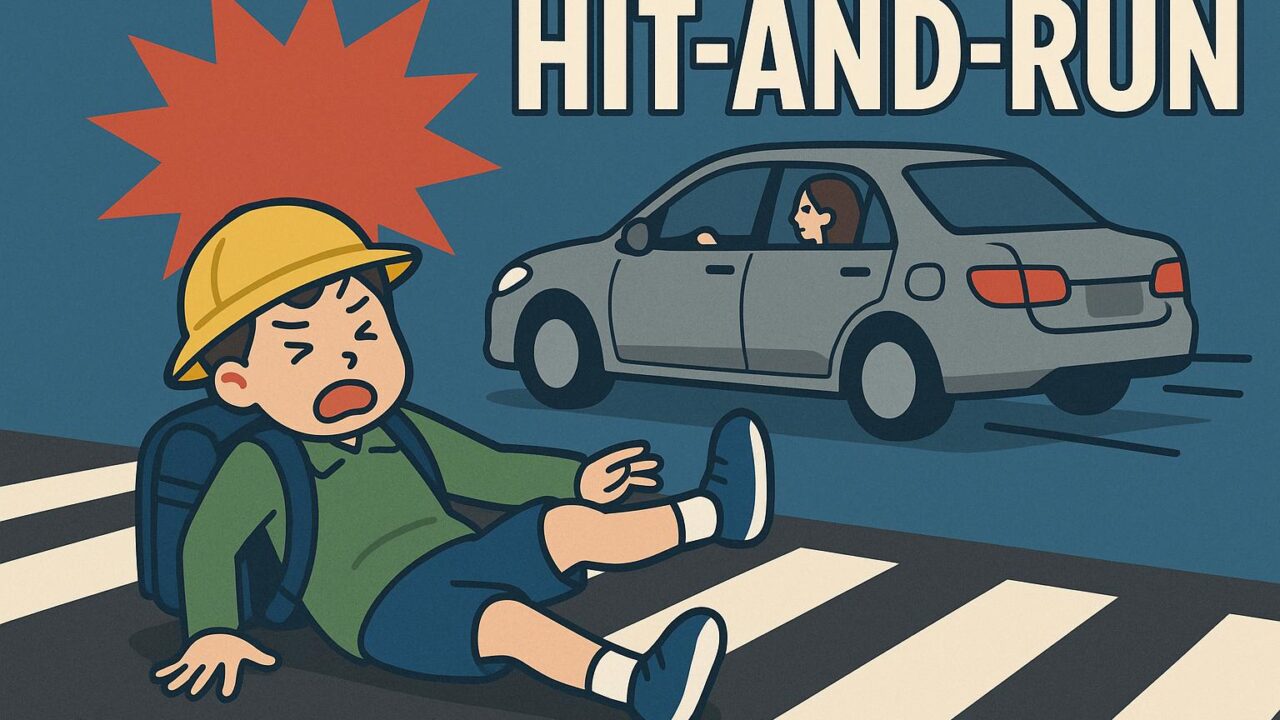

小学生の尊い命が危険にさらされたひき逃げ事件について

日々変わらない日常が続く中で、突然の事故や事件が一瞬で生活を一変させてしまうことがあります。私たちが暮らす社会では、交通ルールや安全の意識が何よりも大切であり、それが多くの命を守る要となっています。そんな中、非常に痛ましいひき逃げ事件が発生しました。小学校5年生の男の子がひき逃げに遭い、重傷を負ったという報道が、多くの人々の心に衝撃と悲しみを与えています。

この事件は、静岡県浜松市で発生し、下校中だった小学生の男児が乗用車にはねられたものの、加害者はそのまま現場から逃走。その後、警察の捜査により車を運転していたとみられる女性が逮捕されました。事故当時、被害に遭った男児は意識がある状態で発見されたものの、重傷を負っており、治療が続けられています。この記事では、このひき逃げ事件の内容、背景、そして私たちがこの出来事から学ぶべきことについて考えていきたいと思います。

ひき逃げとは何か?なぜこれほど重大な犯罪なのか?

「ひき逃げ」は、交通事故を起こした際に、適切な措置(被害者の救護・警察への通報など)をとらずにその場を立ち去る行為を指します。これは道路交通法に照らしても明確に違法であり、時として罰金や懲役を含む重大な処罰の対象となります。それ以上に社会的な責任や道徳的な重みが非常に大きい犯罪です。被害者にとって、事故直後の一秒一秒が命を左右する可能性があり、その場から逃げるという行為は取り返しのつかない結果を招く恐れがあります。

現在の日本の法律では、事故を起こした運転者は必ず現場にとどまり、救護や適切な対応を行う義務があります。これを怠れば、単なる過失ではなく、故意の違法行為と見なされる場合があります。今回の事件でも、もし加害者が即座に救護活動をしていれば、被害者の少年のケガの程度にも何らかの影響を与えていた可能性があるのです。

事故の背景と社会的責任

報道によると、逮捕された女性は仕事へ向かう途中で事故を起こしたものとみられています。運転中には誰しも不注意になる可能性がありますが、その後の判断と行動が非常に重要です。パニックに陥ったという理由で現場を離れてしまった場合でも、それは社会的には許されざる行為とされており、ひき逃げに対する社会的非難は極めて大きなものがあります。

また、事故の場所が通学路であったという点も非常に注目されるべきです。私たちの社会では、子どもたちが安心して登下校できる環境を整えることが大前提であり、そこに対する安全配慮が十分でなければ、今回のような悲劇が再び起こりかねません。地域社会や行政、そして近隣住民一人ひとりが「交通安全」の意識を高く持ち、子どもたちを守る姿勢が不可欠です。

私たちができること

このような事故が起こったとき、私たちがまず問われるべきは「自分ならどうするか」という自問です。運転する人であれば、常に安全運転を意識し、その日の体調や精神状態に無理がないかを確認することが大切です。また、歩行者としても、自身の安全を守りつつ、不審車両や危険な動きをする自動車に気をつける習慣を身につける必要があります。

さらに、地域社会や学校、行政などが連携し、通学路の安全性を高める工夫が求められます。例えば、交通ボランティアや見守り隊の導入、危険個所に対する標識や信号の設置強化、ドライバーへの啓発など、複合的な取り組みが実効性を高めると言えるでしょう。

メディアの役割と報道の重要性

今回のような事故における報道は、被害者の状況や加害者の逮捕の事実を広く周知し、社会全体として「ひき逃げは決して許されない犯罪である」という認識を深める意味でも非常に重要です。報道があることで、類似の犯罪抑止につながるとともに、事件の詳細を知ることで、私たち自身が同じような状況に置かれたときの行動指針にもなり得ます。

ただし、その一方では報道の在り方にも配慮が求められます。被害者やその家族へのプライバシー侵害とならないよう、また加害者についても必要以上にセンセーショナルに取り上げることがないよう、中立的で公平な視点が重要です。社会の共通課題として交通安全を見つめる機会とするため、メディアの報道には大きな社会的意義があります。

子どもの命を守るために

ひとつの命はかけがえがなく、特に子どもの命は未来そのものです。ひき逃げに限らず、多くの交通事故によって毎年多くの子どもたちが命を落としています。これを防ぐためには、大人一人ひとりが高い意識を持ち、安心・安全に暮らせる環境を整えていくことが求められます。

子どもたちは自らを守るための知識や判断力がまだ十分とは言えません。だからこそ、大人たちの行動ひとつひとつが、子どもの安全を左右すると言えるでしょう。この事件を契機に、安全な通学環境や信頼できる地域づくりに対する意識がより高まることを願ってやみません。

おわりに

今回のひき逃げ事件は、ひとつの家族にとっても、地域社会にとっても、大きな衝撃となる出来事でした。しかしこれを「自分とは関係ない話」として受け流すのではなく、自分ごととして捉え、今後の行動にどう活かしていけるかが問われています。交通事故は誰もが加害者にも被害者にもなりうる事柄であり、だからこそ「思いやり」と「責任感」をもって日々行動することが肝要です。

被害に遭われた男児が一日も早く回復されることを心から願うとともに、今回の事件を通じて私たち一人ひとりが交通安全について考えるきっかけとなることを切に願います。そして、ひき逃げという悲劇が二度と繰り返されないよう、社会全体で力を合わせていくことが求められています。