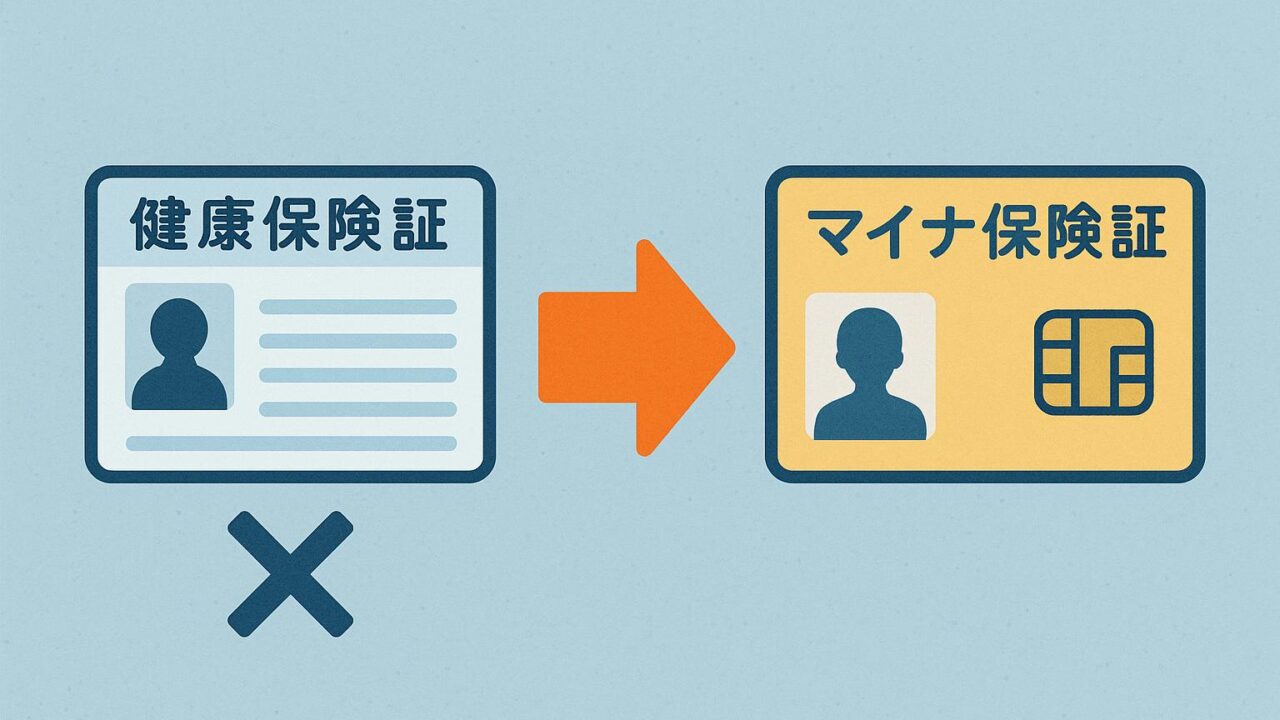

政府は、これまで私たちが当たり前のように使ってきた「紙の健康保険証」の取り扱いについて、大きな変更を施しました。これにより、全国で長年親しまれてきた紙の保険証は、ある日を境に原則として使用できなくなり、代わって「マイナ保険証」の利用が原則となります。これは、デジタル社会への移行を推進する一環であり、医療や福祉制度の効率化、公平性確保、そして利便性向上を図るための重大なステップです。

この大きな制度変更を正しく理解し、円滑に対応していくために、私たち一人ひとりが必要な知識と行動を身につけておくことが大切です。本記事では、この「紙の保険証の原則使用不可」という方針が何を意味するのか、どのような背景で進められているのか、そして私たちの日常生活に及ぼす影響と対応策について、なるべくわかりやすく解説していきます。

マイナ保険証とは何か?

まず初めに、今回の制度改革で中心的な役割を担う「マイナ保険証」について説明します。マイナ保険証とは、「マイナンバーカード」に健康保険証としての機能を組み込んだもので、医療機関や薬局での受付時に、顔認証や暗証番号を用いて本人確認を行うものです。すでに全国の多くの医療機関でこの仕組みが導入されており、その普及が進められています。

この仕組みにより、診療情報や薬剤情報、過去の健康保険の加入履歴などを医療従事者が正確かつ迅速に把握することが可能となり、より効率的で患者本位の医療サービス提供が期待されています。

紙の保険証が「原則として使えなくなる」とはどういうことか?

厚生労働省はこの制度改正に伴い、基本的には全ての医療機関で、紙の保険証に代わりマイナ保険証を使うよう促しています。今回打ち出された方針では、特別な事情を除き、紙の保険証による受付は原則として行われません。これは「すべて禁止される」というものではなく、あくまで原則としてマイナ保険証を使用することが前提となるという意味です。

たとえば、高齢者や障害がある方、あるいはマイナンバーカードをまだ取得していない人などには特別な配慮がされることになっており、一部の例外として紙の保険証使用が認められるケースもあるということです。

このような「原則として」という言葉には柔軟性が含まれており、時期を見てマイナ保険証一本化を目指すための“段階的な導入”としての性格があります。

なぜこの制度変更が行われるのか?背景を知る

この政策の背景には、いくつかの重要な目的があります。

1. 医療の質の向上

マイナ保険証を使うことで、病歴や処方情報など医療情報が一元化され、医師がより的確な診断や治療方針を立てやすくなります。これにより誤った投薬や診断ミスのリスクを減らし、患者に対してより安全で最適な医療サービスが提供できるようになります。

2. 手続きの簡素化

これまでの紙の保険証では、転職や引っ越しの際に新しい保険証の発行を待たなければならないという不便さがありました。マイナンバーカードに保険情報が紐づけられることで、発行手続きの煩雑さや待ち時間が大幅に解消されます。

3. 不正利用の防止

紙の保険証は、その特性上、他人による不正利用が比較的容易とされてきました。マイナ保険証では本人確認を顔認証や暗証番号で実施するため、こうしたリスクを大幅に軽減できます。

4. 社会的コストの削減

毎年膨大な量の紙保険証が発行・更新されるため、その印刷や郵送にかかるコストが国の財政を圧迫してきました。デジタル化によりこれらの負担が軽減され、社会全体の効率化に寄与します。

現場での課題と対応策

一方で、マイナ保険証への切り替えにあたっては、いくつかの課題が指摘されています。たとえば、高齢者やデジタル機器に不慣れな方々にとっては、マイナンバーカードの取得や登録操作が大きな負担となっています。また、マイナ保険証対応の医療機関がまだ一部にとどまっているという現状もあります。

このような事情から、政府や自治体はマイナ保険証の利用促進に向けた支援策を講じています。たとえば、マイナンバーカードの取得・登録支援を行う窓口の設置や、高齢者施設への職員派遣、医療機関側のシステム導入支援などが進められています。

私たちが今できること

この制度変更に伴い、私たちはどのような準備をすればよいのでしょうか。まずは、自分や家族がすでにマイナンバーカードを取得しているかどうかを確認することが第一歩です。まだ持っていない場合は、お住まいの市区町村の窓口やマイナンバーカード申請支援サイトなどで案内されている方法に従い、早めに申請しましょう。

また、マイナ保険証として使うためには、マイナポータルや指定の端末で健康保険証利用の申込み手続きを行う必要があります。この手続きには、スマートフォンやパソコンを使うことが多いため、不安がある方は家族や自治体の支援スタッフに相談すると安心です。

健康に関することだからこそ、安心できる体制づくりを

このような制度改革は、単に“便利になる”ことだけを目的としているわけではありません。私たちが安心して医療を受けられる社会を築くための下地として、医療情報の適切な活用、公正な健康管理、そして何より迅速な支援体制の構築を目指しているのです。

とはいえ、新しい制度を完全に理解していない段階での不安や戸惑いもあるかもしれません。しかし、国や自治体が提供するサポートを活用しながら進めていくことで、この変化をポジティブなものとして受け入れていくことができるはずです。

これからの医療制度を一緒に作っていくために

紙の保険証からマイナ保険証への移行は、これまでの慣習を変える大きな一歩かもしれませんが、より良い未来を築くための必要な変化でもあります。便利さ、安全性、効率性を兼ね備えたマイナ保険証が、私たちの健康と生活をどう豊かにしてくれるのか。その可能性に注目しながら、私たち一人ひとりが制度の主体者として、自らの選択と行動によって明るい未来を形作っていきましょう。

変化を前向きに受け入れて、誰もが安心して医療を受けられる社会へ。今こそ、その第一歩を踏み出す時です。