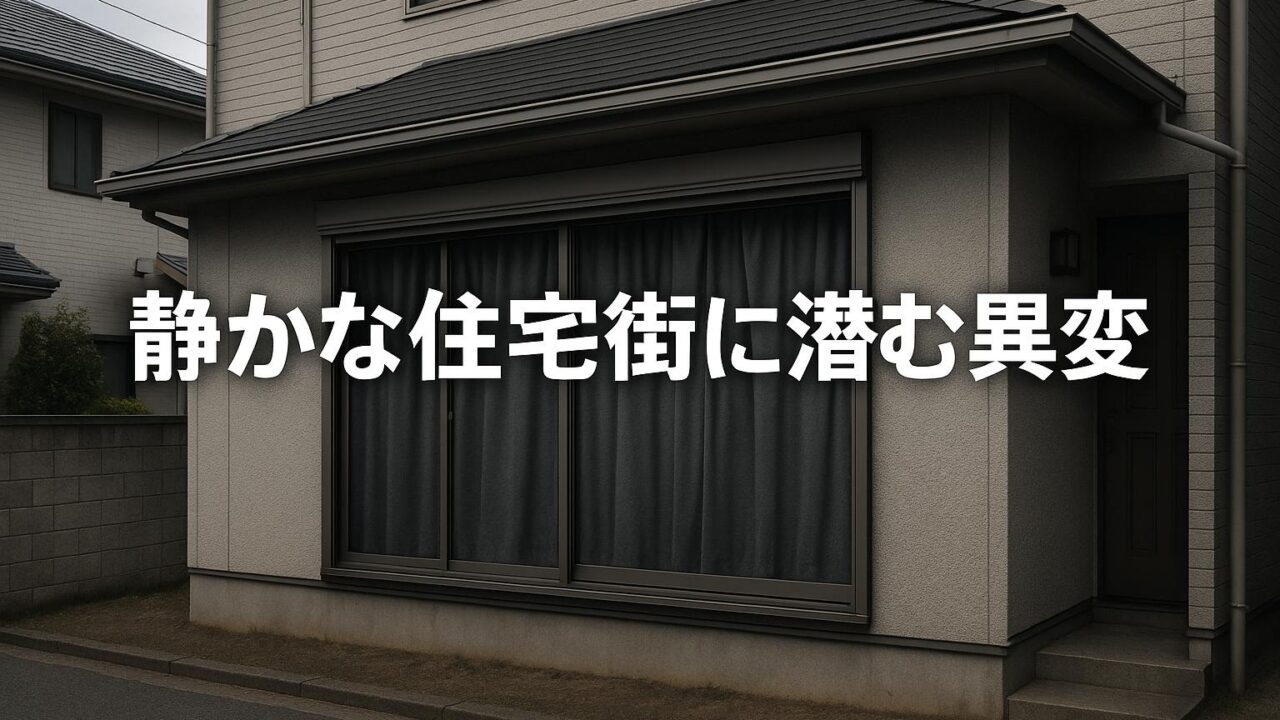

静かな住宅街に潜む異変──桐島容疑者宅の内部取材から見えてきたもの

近隣住民が口を揃えて「ごく普通の家だった」「まさかあの家から…」と語る住宅が、今、日本中で大きな注目を集めています。ある容疑者の死と共に浮かび上がったその家の異様な実態が、広く報道され世間に衝撃を与えています。今回はその容疑者、桐島聡容疑者の自宅内部の様子、およびそこから垣間見える彼の生活の一端について、報道をもとに解説しながら、事件のインパクトと世論の動向を冷静に掘り下げていきます。

なお本記事では、政治的偏向や個人への誹謗中傷を避け、誰もが冷静に事実と向き合えるよう丁寧な表現を心がけています。

身を潜めて暮らし続けたその空間の「静寂」

報道によると、桐島容疑者が暮らしていたのは、関東近郊のごく普通の住宅街にある一戸建て住宅。周囲は落ち着いた雰囲気で、小さな子ども連れの家族や高齢夫婦が多数住むエリアです。その場所は、まさか事件の中心となるような空間とは誰も想像すらしなかった場所でした。

しかし、家の内部には「身を隠して暮らしていた」痕跡が随所に見られました。取材や報道によれば、部屋は非常に質素で整理され、必要最小限の家具のみが配置されていたとのことです。特に外界との接触を避けるように、窓には厚手のカーテンが閉ざされ、外からの光や視線を極力遮るような仕様になっていました。

異常ともいえるこの「遮断感」は、彼の生活がいかに閉鎖的で慎重だったかを物語っています。

内部から見えてきた几帳面な生活態度

内部取材を行った記者の証言や警察関係者の情報によれば、この住居には不用意に物が散乱しているような様子はなく、整理整頓が行き届いていたといいます。家具も古いながらも手入れが行き届いており、彼が長年に渡って日常生活を淡々と送っていたことがうかがえるという意見も聞かれました。

冷蔵庫の中身や最低限の食料品からは、規則正しい食生活が想像されます。また、読書を日課としていたとみられる書籍類も多数確認されており、それらは思想書や歴史書、宗教関連書籍など多岐にわたるジャンルにわたっていたとのことです。

このことから彼が「知識を吸収しつづける日々」を過ごしていたとも考えられ、単なる隠遁生活とは一線を画すものだったとも指摘されています。

地域住民の声──「普通の人に見えた」

一連の報道の中で数多く取り上げられたのは、近隣住民の証言です。「まったくもって普通の人だった」「挨拶をすれば笑顔で返してくれた」という声が多く、高齢者との地域交流もしばしば行われていた様子が明らかになっています。一部ではボランティア活動に参加していた可能性も取り沙汰されており、そのギャップに戸惑いを隠せない住民が多くいました。

このような「外面の普通さ」と、彼が抱えていた過去との乖離は、報道を見る私たちにとっても強烈な衝撃をもたらします。普段の生活の中で、人は見た目だけでは真実を判断できないという、人間関係の難しさや危うさを痛烈に感じさせる事例といえるかもしれません。

「逃亡」という生き方が問いかけるもの

長年に渡って指名手配されていたにもかかわらず、なぜ今日まで捕まらなかったのか──この疑問には、報道・分析ともに様々な角度からの考察がなされています。変化を避け、慎重かつ計画的に日常生活を送るその生活態度は、まさに「逃げながら生きる」ことに最適化されたものだったのでしょう。

同時に、それだけの期間にわたり誰にも正体を知られず過ごすことができた、社会構造や監視体制の限界も浮き彫りになります。これまでの法制度や追跡体制の課題が今後大きな議論となるのは必至です。

しかし最も注目を集めているのは、彼自身が晩年に病を得たことで、ついに正体を明かす道を選んだという人間の「心の変化」です。長年隠れ続けた後の告白に至る心情とは一体どのようなものだったのでしょうか。年を重ねるごとに、人は過去に向き合わずにはいられなくなるものかもしれません。たとえそれが、重い結果を伴うものであったとしても。

「匿名社会」で暮らす私たちへの警鐘

今日、都市部では隣に誰が住んでいるのかすら知らないという人も少なくありません。オンライン生活の普及、働き方の変化、地域コミュニティの希薄化──それらの要因が積みかさなり、問題の根を見えにくくしているとも言われています。

桐島容疑者の生活スタイルは、現代社会における「匿名性」「孤立」「多様な人のあり方」に対して、深い問いを投げかけています。誰もがそれぞれの背景を持ち、時に人には見せたくないものを抱えて生きています。しかしそれが社会的に問題を内包している場合、何らかの形で発見・ケアされる仕組みが必要だと感じさせられました。

報道に寄せられる視聴者の声には、「気づけなかったのがこわい」「見かけじゃ分からない」といった戸惑いや不安の感情が多く含まれているようです。私たちが社会生活を送る上で、人とのつながりや互いへの関心がいかに重要か、といった基本的な問い直しが求められているのかもしれません。

まとめ:静かな家が語りかける教訓

桐島容疑者の自宅に関する取材から明らかになったのは、「姿を見せない生き方」もまた可能であるという事実と、「それを許してしまう社会の盲点」でした。そしてそれは、誰しもの身近に潜む可能性をもつストーリーでもあります。

今回の報道は、単なる事件の報道以上に、私たちが暮らす社会の仕組みや人間関係のあり方に多くの「問い」を投げかけるものです。現代に生きる一人ひとりが、この出来事を通して「人を理解しようとする気持ち」「周囲と接する温かさ」「孤立へと傾く環境への感度」を養う必要があるのではないでしょうか。

一つの家が静かに発する教訓──それを受け止め、これからの暮らしに少しでも活かされることを願いたいと思います。