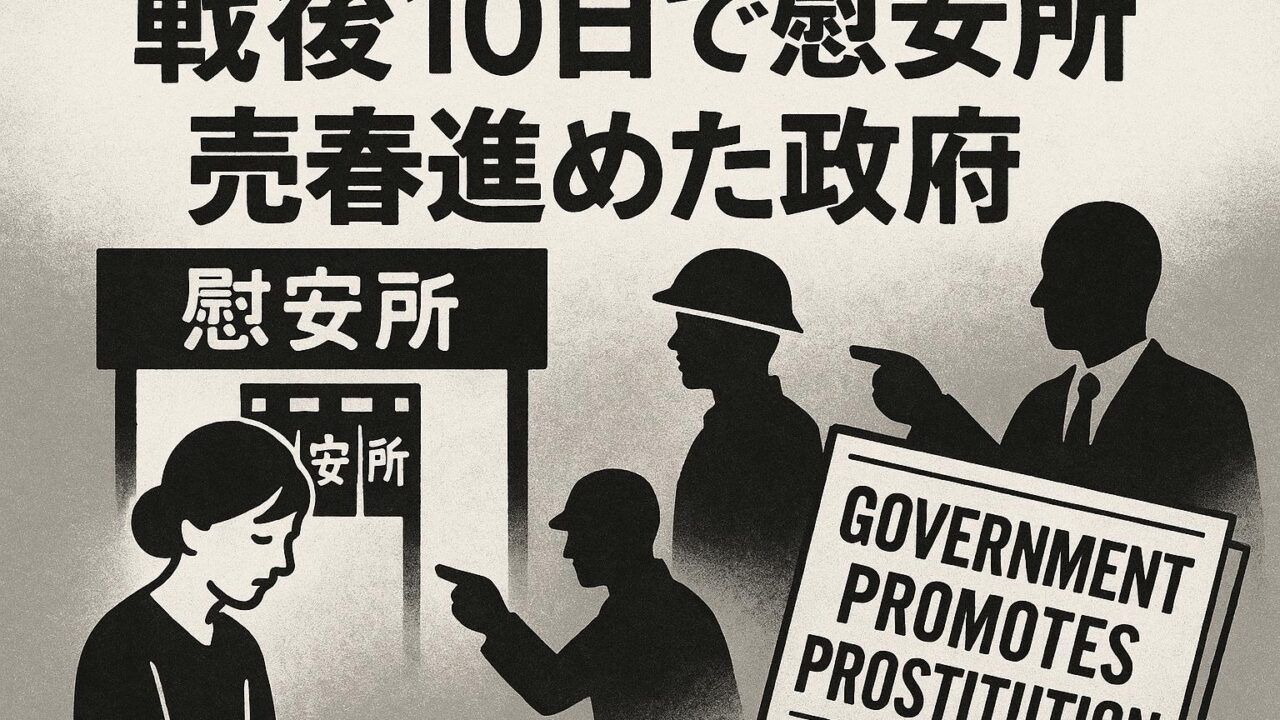

タイトル:知られざる戦後の慰安所設置の実態とは 〜「戦後10日で慰安所 売春進めた政府」報道から考える〜

戦後日本の混乱期における「慰安所」設置に関する情報が改めて注目を集めています。ある報道によれば、日本政府が終戦からわずか10日後に連合国軍、特に米軍兵士のために慰安所の設置を進めていた、という事実が明らかになりました。この問題は、戦後復興の歴史を見直す上で非常に大きな意味を持つ可能性があります。本記事では、公開された資料や報道内容を整理しながら、この問題について私たちがどのように捉え、何を考えるべきかを検討していきます。

慰安所とその目的 — 戦後の治安維持という論理

戦後直後、日本は極度の混乱と不安の中にありました。都市部では空襲で家屋が焼かれ、多くの人々が住居を失い、食糧や物資も不足していました。こうした中、日本政府と警察当局は治安維持と婦女暴行の防止などを名目として、「特殊慰安施設協会」などを通じ、在日連合軍兵士向けの慰安所の設置を許可・推奨しました。

これは、治安の安定と市民の生命・身体の保護という観点から、やむを得ない選択だったのかもしれません。しかし、その一方で、こうした慰安所には多くの女性が動員され、一部には生活の困窮によって選択肢がなく、望まない形で関与せざるを得なかったという証言も残されています。この点は、今日私たちが人権意識の観点からしっかりと向き合うべき重要な側面です。

政府資料から明らかになる事実

今回、注目されたのは、国立公文書館などに保存されていた複数の公式文書です。これらの文書によって、当時の政府がいかにして慰安所の設置を急いで進めたか、その具体的なプロセスや指示内容の一端が明らかになりました。資料によれば、敗戦後の政権移行が進む中、政府は警察を通じて地元自治体や業者に対し、慰安所設置の調整や、動員される女性の選定、衛生管理体制の整備を指示しています。

特に、終戦からわずか10日という極めて短期間で初期の施設が準備されたという事実は、当時の政府や治安当局がこの取り組みを戦略的に、計画的に進めていたことを裏付けるものです。もちろん、その背景には、進駐軍による市民への加害行為への懸念という切実な現実があったとされています。

女性たちの声と証言

こうした中で働かされた女性たちは、当時どのような状況に置かれていたのでしょうか。

現在に至るまで、多くの研究者やジャーナリストが当時の慰安所で働いた女性たちの証言を集め、記録として残しています。その中には、「経済的に追い詰められ、他に選択肢がなかった」「親に売られた」「騙されて連れてこられた」という記述も見られます。もちろん、内容には個人差があり、一律に断定することはできませんが、少なくとも、すべての女性が自ら進んで業務に従事したわけではない事実は無視できません。

また、衛生管理面や精神的・肉体的な負担についての問題も深刻でした。多くの女性が病に倒れたり、心身に傷を負ったりしたという証言が複数残されています。

戦後復興と個人の尊厳

当時の政府や警察が行った戦後対応は、一面では混乱を乗り越えるための非常手段だったかもしれません。関係者の中には「苦渋の選択だった」と証言する人もいます。しかし、そこでは明確に一人ひとりの尊厳がないがしろにされていたという事も否定できません。

現代の日本は、個人の人権と尊厳を重んじる社会を理想としています。だからこそ、こうした歴史に対して私たちは丁寧に目を向ける必要があります。そして、どれほど困難な状況下にあっても、弱い立場に置かれた人々の存在があることを見落としてはいけないのです。

記録を学び、未来に生かす

今回の報道によって明るみに出た情報は、単に過去を批判するためのものではありません。むしろ重要なのは、このような出来事を歴史から学ぶということです。

現在でも、世界の各地で戦争や災害の後に女性や子供たちが犠牲になるケースが多く見られます。そうした背景と照らし合わせてみると、戦後日本の慰安所問題は、現代社会における人権保護のあり方や社会制度の在り方に対する警鐘とも受け取れます。

歴史の中で起きた問題点や課題を客観的に見つめ、同じ過ちを繰り返さないためにどうすべきなのかを社会全体で考える姿勢が求められています。

おわりに

戦後の慰安所設置に関する今回の報道は、日本の歴史における見過ごされがちな側面に光を当てるものでした。終戦という激動の中で、政府や治安当局がどのような判断をし、どのような構造と制度を作り出していたのか。そしてその中で、どれほど多くの女性たちが傷つき、声を上げられないまま時代に埋もれていったのか。これらの事実を知ることは、歴史に対する責任であり、今を生きる私たち全員の課題でもあるはずです。

この機会に、私たちの過去と正面から向き合い、未来に何を残すべきかを一人ひとりが考える時間を持てたらと思います。決して簡単なテーマではありませんが、誠実に向き合うことで見えてくる新たな理解と希望もあるのではないでしょうか。