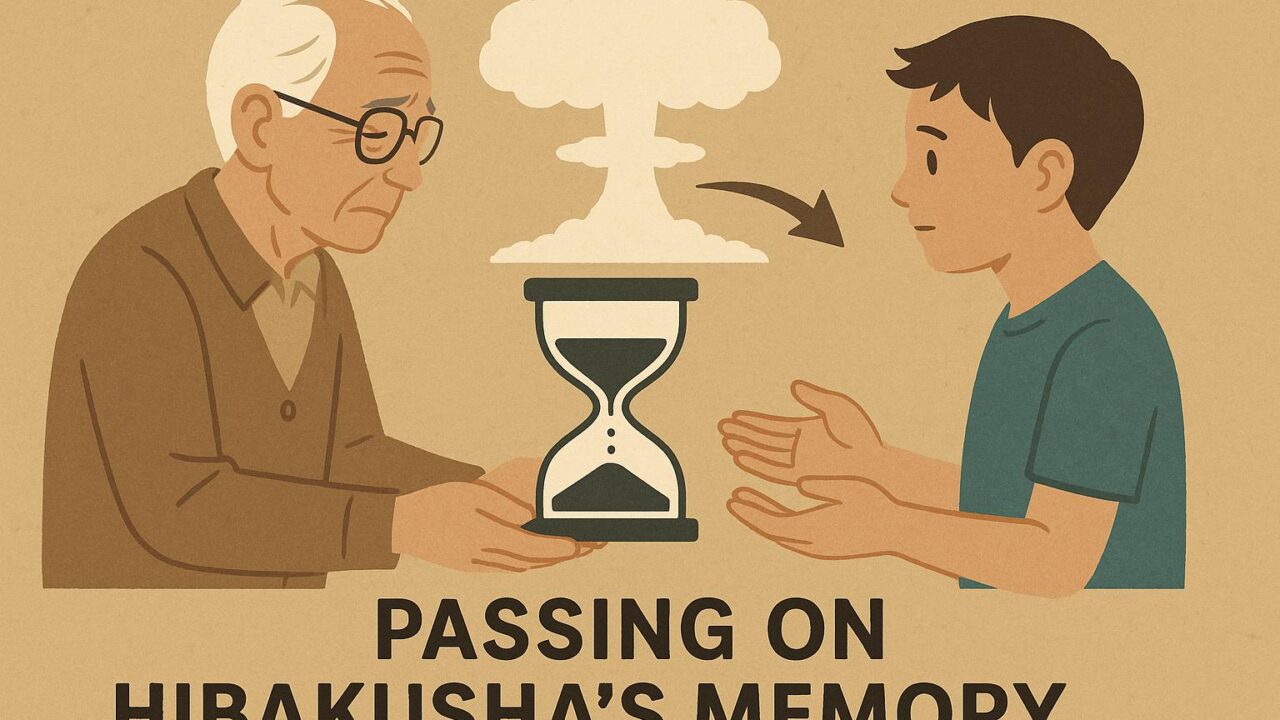

広島・長崎の原爆投下から幾年も経った今、被爆者の高齢化が進み、「被爆の記憶」を未来にどう継承していくかが、私たち社会全体に課せられた大きなテーマとなっています。日本唯一の被爆国として、世界に対して「核兵器の非人道性」を伝えてきた被爆者たち。その証言と存在は、戦争や核の恐ろしさを実感を伴って私たちに訴えかけてきました。

しかし、最近の調査によれば、被爆者の9割以上が80歳を超える高齢者となっており、その多くが体力や健康の問題で証言活動を続けることが難しくなってきています。こうした状況を受けて、「被爆者なき時代」への備えと課題に注目が集まっています。

被爆体験は一人ひとりの人生と深く結びついた、かけがえのない物語です。空から投下された一発の爆弾が、無数の命を奪い、生き残った人々にも長く続く心と身体の傷を残しました。家族や友人を失った痛み、後遺症への苦しみ、差別や偏見、そして伝えきれない恐怖。被爆者の方々は、その苦しみを抱えながらも、「二度と同じことを繰り返してはいけない」という強い信念から、国内外で証言活動を続けてきました。

だが、現在の現実は厳しく、証言できる被爆者の数は着実に減少しています。こうした中、被爆者の方々自身も、「自分たちがいなくなった後、誰がこの思いを語ってくれるのか」といった不安を口にするようになっています。彼らの声には、未来への警鐘と、若い世代への期待が込められていると感じざるを得ません。

核兵器の存在や戦争の愚かさを学ぶ機会は、学校教育などを通じて年々整備されつつありますが、実体験に基づいた言葉が持つ重みには代えがたいものがあります。「証言」という行為は、単なる過去の記録ではなく、聞く者の心に響き、行動を促す力を持っています。それゆえに、被爆体験を語り継ぐ努力が、社会全体で求められています。

この課題に対し、各地で「被爆体験の継承」を目的とした取り組みが始まっています。本人の証言を記録した映像、声、手記などを保存するプロジェクト、「被爆体験伝承者」として認定された市民が証言者から学び、それを代弁して語り継いでいく活動。そして被爆資料のデジタルアーカイブ化や、バーチャルリアリティ(VR)などの最新テクノロジーを用いた体験型教育など、多角的なアプローチが取られています。

こうした取り組みは、被爆体験を「歴史」にすることではありません。「現在の課題」として人類がどう向き合っていくのかを見つめる姿勢であり、未来を生きる世代に「考える種」を届ける営みです。伝え続けることが、平和の礎を築くことに繋がる、という明快な意志の表れとも言えるでしょう。

ただし、この継承には課題も多く存在します。実際の体験とは異なるニュアンスになる恐れ、過去を美化したり、あるいは過度にヴィヴィッドに脚色することに繋がるリスク、また証言者が抱える本質的な心の葛藤や負担など、多面的に慎重なアプローチが求められます。被爆体験を伝承する者は、ただ語るのではなく、「当事者の思い」に寄り添いながら、尊厳を持ってその言葉を紡いでいくことが求められます。

現在、世界には約1万を超える核兵器が存在すると言われ、国際情勢も不安定なままです。多くの人々が平和を願いつつも、現実には核兵器の抑止力や軍事バランスに依存した安全保障の論理がまかり通っています。こうした中でも、私たちが考えるべきことは、「本当にそれで良いのか?」という疑問を持ち続けることです。

被爆の記憶を絶やさず、現代の問題として受け止めるためには、被爆者だけにその重荷を背負わせるのではなく、社会全体でその記憶を継承し守る責任があります。特に若い世代がその語り部となることは、とても意義あることであり、未来に向けた希望でもあります。

例えば、学校の授業に被爆体験の映像を取り入れる、地域の施設で体験談をまとめた展示を開催する、オンラインで被爆証言にアクセスできる仕組みを整えるなど、身近なアクションからでも始められることは沢山あります。

また、原爆資料館や平和公園などの訪問を通じ、現地で感じる体験の重要性も見直されつつあります。それは「知る」だけでなく「感じる」ことに繋がり、一人ひとりの内面に深い影響を与えます。実際に被爆地を訪れた若者の多くが、「自分ごと」として平和について考えるきっかけを得ています。

これからの時代、私たちに求められているのは、「記憶の継承」を具体的な行動に移すことです。その方法は一つではありません。記録を読む、映像を観る、人の話を聞く、場所を訪れる、体験を共有する、SNSなどで広める。その一つひとつが、確かに平和な未来へと繋がっていきます。

「被爆者なき時代」は避けられません。しかし、「被爆の記憶なき時代」にしないために、今、できることを積み重ねていきたい。その思いがつながることで、「ヒバクシャ」の言葉や思いは、これからも永く私たちの中に生き続けるでしょう。

私たち一人ひとりが「語り部」の一歩を踏み出すとき、被爆者の方々がこれまで歩んできた努力は、確かな形で未来へ引き継がれていくはずです。未来の子どもたちが、核や戦争のない世界で生きていくために、今、何ができるのか。それを問いつづけ、行動に移すことが、真の平和への近道となるのではないでしょうか。