近年、企業の経営層と一般従業員との報酬格差が大きな話題となっています。特にアメリカの大手企業においては、その差が極めて大きく、社会的な議論を呼んでいます。今回、注目を集めたのが、アメリカの人気コーヒーチェーン「スターバックス」のCEO報酬に関するニュースです。このニュースによって、私たちが普段何気なく利用している企業の内側で何が起きているのか、改めて目を向けるきっかけとなっています。

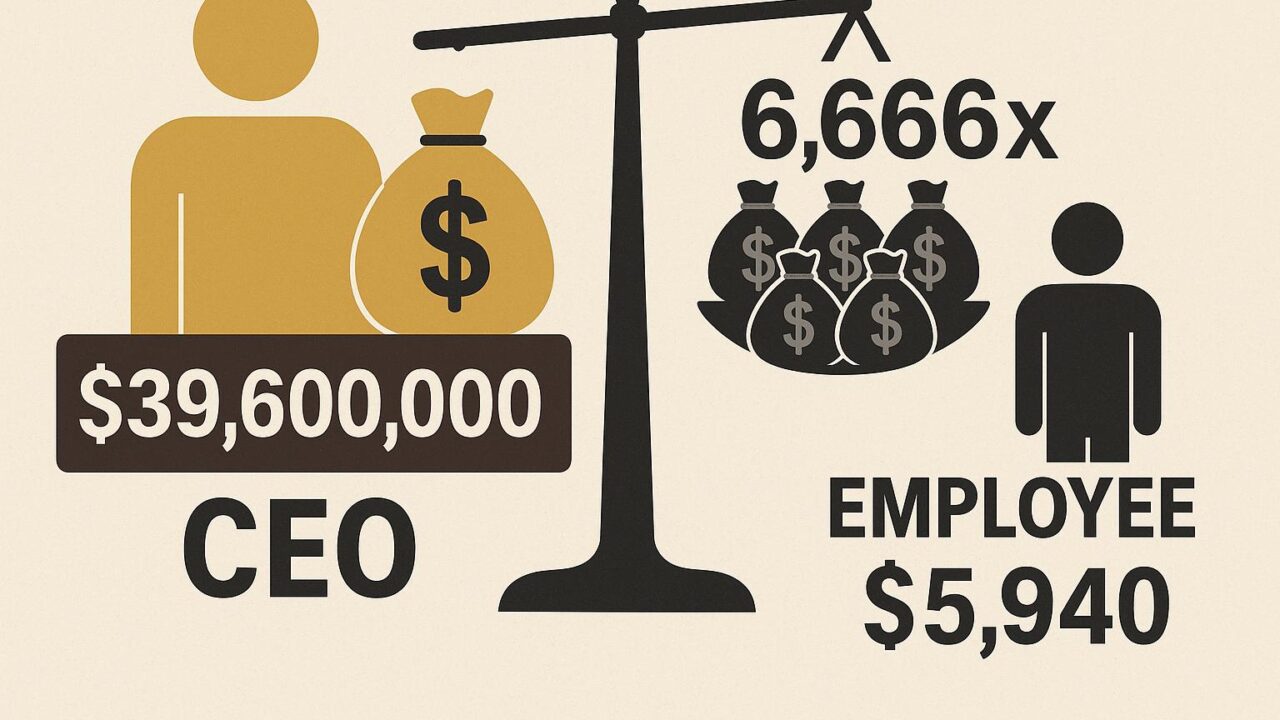

米スターバックスのCEO報酬が従業員の6,666倍と報じられ、その報酬額の大きさが世界中で波紋を呼びました。これは単なる数字のインパクトではなく、企業の経営方針や理念、それを企業文化として定着させられているのかという根本的な問いを投げかける出来事とも言えます。

この記事では、スターバックスのCEO報酬をめぐる現状と、そこから見えてくる課題、私たち消費者や働き手としてどう受け止め、どのような視点で企業を見ていくべきかについて考えてみたいと思います。

スターバックスという企業の特徴と背景

スターバックスは、コーヒーを通じて人々に憩いと交流の場を提供してきた企業として、世界中にそのブランドを広げてきました。「サードプレイス(家庭でも職場でもない第三の居場所)」という概念を打ち出し、心地よい空間と高品質なコーヒーで多くのファンを獲得してきたことは、すでに多くの方が知るところかと思います。

また、従業員を「パートナー」と呼ぶ文化や、福利厚生の充実、企業の社会的責任に対する積極的な姿勢など、人間尊重の経営方針に共感する声も多く上がってきました。だからこそ、今回報じられたCEO報酬の金額が、多くの人々に驚きをもたらしているのではないかと思います。

CEO報酬と従業員報酬の乖離

今回のニュースによれば、スターバックスのCEOの年間報酬は約3,960万ドル(日本円で約60億円を超える額)に達し、これは同社の平均的な従業員の給与の6,666倍に相当するとのことです。このように、トップと現場のあいだにこれほどまでの収入格差が存在するという事実には、やはり考えさせられるものがあります。

もちろん、企業経営の成功には優れたリーダーシップが欠かせません。業績を伸ばし、企業価値を高めることがCEOの重要な役割であり、その責任に見合った報酬が支払われるのは理解できます。しかしながら、あまりにも大きな格差があると、それは従業員のモチベーションや士気に影響を及ぼす可能性があります。また、企業としての姿勢が問われることにもなりかねません。

ガバナンスと透明性

近年は、企業経営においてガバナンス(企業統治)と透明性の確保が重要視されています。特に上場企業においては、社外取締役の役割や報酬委員会の設置など、報酬決定プロセスの公正性が求められるようになってきました。

スターバックスにおいても、株主総会でCEO報酬案が賛否を問われる形式が取られており、経営陣が一方的に報酬を決定しているわけではありません。また、報酬の多くがストックオプションなどの成果連動型になっているケースも多いため、業績を上げた結果として報酬が高額化することは理論的には正当性を持ちます。

しかしながら、それでもなお世間が懸念の声を上げる背景には、報酬格差が「限度を超えていないか」という健全な危機意識があるからです。極端な格差は格差そのものに対する不公平感だけでなく、「こんなにも儲けているのに、なぜ現場の待遇は変わらないのか」という疑問を生み出してしまいます。

従業員との関係性の再構築

スターバックスは従業員を「パートナー」と呼び、彼らの働きやすさや満足度を高める施策を数多く導入してきました。たとえば、学費補助制度や医療保険の整備などです。こうした取り組みが同社の好感度を支えてきた要因でもあります。

しかし、報酬格差があまりに大きくなると、企業が掲げてきた「人を大切にする企業文化」の信頼性が損なわれてしまう恐れがあります。経営層と現場との距離感というものは、数字上の問題だけでなく、心のつながりという面でも大切な視点です。その意味で、今後のスターバックスには、従業員とのより良い関係性の再構築が求められるかもしれません。

消費者として私たちにできること

私たち消費者も、このような話題に対して無関心でいるわけにはいきません。企業活動は、私たちの消費行動の積み重ねによって支えられているからです。企業の理念や姿勢に共感し、その商品やサービスを利用することで、私たちは間接的に企業の価値観を支持していることになります。

もちろん、価格や利便性、品質といった要素も大切ですが、それに加えて「企業がどういう考えで経営をしているのか」「どう社会に貢献しているのか」という視点も持って企業を選ぶことが、よりよい社会づくりに繋がるのではないでしょうか。

社会全体で考えるべき課題

最後に、今回のスターバックスのニュースは、単なる一企業の報酬体系の話ではなく、現代社会全体が向き合うべき課題を映し出しているようにも思えます。経済のグローバル化が進み、企業の収益構造も複雑化する中で、誰がどれだけ報酬を得るべきか、その適正なバランスをどのように判断すべきかは、極めて難しい問題です。

しかし、普段からこのような情報に触れ、自分なりの意見や疑問を持つこと、そしてそれを周囲と共有し議論することが、未来に向けた第一歩になるのではないでしょうか。スターバックスのニュースをきっかけに、一人ひとりが自分の立場から考え、行動に移していく—そんな成熟した市民意識が、これからの社会にはますます求められていくように感じます。

人を大切にする企業が本当に評価され、支持されていく。そんな社会の実現に向けて、私たち一人ひとりができることを見つけていきたいものです。