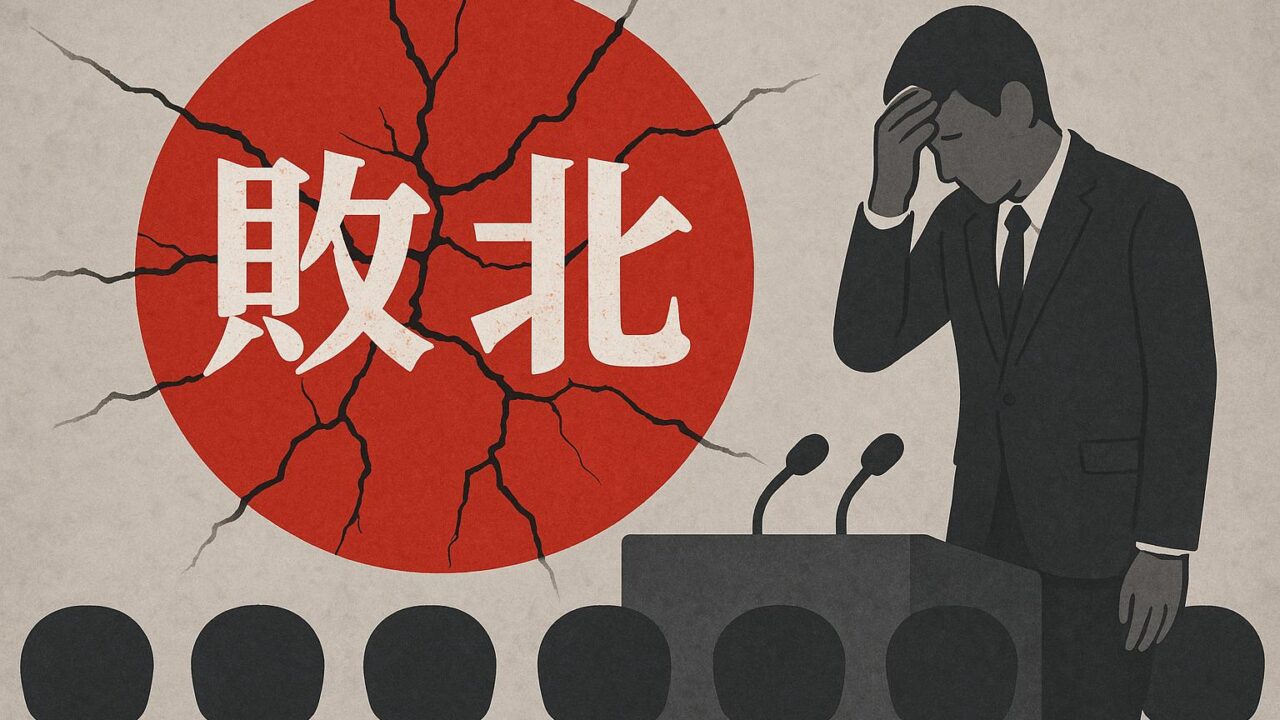

参議院選挙後の立憲民主党内に漂う“敗北”の空気と今後の展望

先日行われた参議院選挙の結果を受け、立憲民主党内では「実質的な敗北」と受け止める声が広がっています。議席数の増減だけを見れば一見大きな変動はないように見えるかもしれませんが、党内ではこの結果を厳しく受け止め、反省と今後の立て直しに向けた議論が活発に進められている状況です。

では、なぜ今回の選挙結果が「敗北」と評価され、党内に重い空気が漂っているのでしょうか?この記事では、選挙結果から見える立憲民主党の現状と課題、そして今後の展望について、客観的な視点から徹底的に掘り下げていきます。

選挙結果に見る「実質的敗北」の背景

今回の参議院選挙で立憲民主党は、改選議席を大幅に失ったわけではありませんでした。それどころか、いくつかの選挙区では一定の善戦も見られました。しかし、党内で「敗北」と受け止められる最大の要因は、「政権交代の受け皿としての存在感」を十分に示せなかった、という点にあります。

野党第一党として、あるいは与党に対抗する立場としての責任を持つ立憲民主党にとって、選挙は自らの存在意義を国民に問う重要な機会です。にもかかわらず、全国的に見れば、自民党を中心とする与党の強さが際立ち、立憲民主党の影が薄くなる結果となりました。支持率の停滞や無党派層の取り込みの難しさもあり、“変化を求める受け皿”としての魅力を発揮できなかったことが大きな要因と言えます。

党内での反応:「このままでは勝てない」

選挙結果を受けて、立憲民主党内では早期の立て直しを求める声が相次いでいます。複数の議員たちが「このままでは総選挙での勝利はおろか、存在感を示すことすら難しい」と口を揃えています。党の執行部の方針を見直すべきだという声や、次の選挙へ向けた戦略の再構築を訴える意見も挙がっています。

また、具体的な課題として指摘されているのが、「メッセージ力の弱さ」と「支持層の明確化の遅れ」です。例えば、与党と対立する中でも具体的な政策提案や将来ビジョンが不明瞭であれば、有権者の共感を得ることは困難です。今回の選挙では、立憲民主党が掲げた政策そのものよりも、それを「どう伝えるか」「どの層に訴えるか」といった戦略面での課題が浮き彫りになりました。

無党派層をどう取り込むかが重要なカギ

今回の選挙で立憲民主党が特に苦戦したのが、無党派層の取り込みです。多くの国民が政治への関心を持ちつつも、特定の政党を強く支持するわけではない「無党派層」。

この層が選挙の勝敗に大きな影響を及ぼすことは明らかであり、どのように訴求していくかが各政党の成否を分ける重要なポイントになります。立憲民主党に対しては、「何を目指しているのかが分かりにくい」「批判ばかりで前向きなビジョンが乏しい」といった指摘が度々見受けられ、政策内容や党の方向性を人々に届ける手法に課題があることが浮き彫りになりました。

今後の方向性:立て直しに向けた3つのポイント

① 明確なビジョンと政策の提示

まず重要なのは、立憲民主党が持つ国家像・社会像を明確に打ち出すことです。単なる反対意見ではなく、具体的な代替案、そしてそれがなぜ今必要なのかという理由を丁寧に説明することで、国民の信頼を取り戻せる可能性が高まります。

② 世代や地域ごとの戦略的アプローチ

都市部や若年層、地方や高齢者層、それぞれが抱える課題に合ったメッセージを届ける必要があります。SNSを活用した若者への発信、地域に根ざした対話型の活動など、コミュニケーション手法そのものを進化させる必要があります。

③ 組織の結束と人材育成

政党としての信頼感には、個々の議員の発言や行動も大いに影響します。相互批判ではなく、協力して党としての一体感を持つこと、そして若手議員や新たなリーダーの育成を進めることが、中長期的な支持につながるでしょう。

政治への信頼を高めるために

有権者が政治に対して感じる「距離」や「不信感」。これは立憲民主党だけの問題ではなく、現在の日本政治全体が抱える大きな課題です。その中で、どの政党が信頼回復の先頭に立てるかが、今後の政治の方向性を決定する鍵を握っています。

立憲民主党が今後どのように舵を切るかは、単に政治勢力のバランスを変えるだけでなく、国民にとっての「政治のあり方」を再考させるきっかけになるかもしれません。選挙は終わりましたが、本当の意味での「選ばれる政治」はここからがスタートなのではないでしょうか。

さいごに:信頼と希望の再構築へ

今回の選挙で立憲民主党が受けたダメージは決して小さなものではありません。しかし、それを単なる敗北として終わらせるのではなく、課題を直視し、より良い政治の実現に向けた新たな一歩を踏み出す契機とすべきです。

日本の未来を形づくるためには、与党・野党を問わず、それぞれが責任とビジョンを持つことが求められます。そして、私たち国民一人ひとりも政治との適切な距離を保ち、関心を持ち続けることが大切です。

立憲民主党が次に示す方向性は、多くの有権者にとっても希望を見出す重要なメッセージとなるはずです。今後の展開に注目しつつ、私たち自身も政治への声を上げていく責任があることを忘れずにいたいものです。