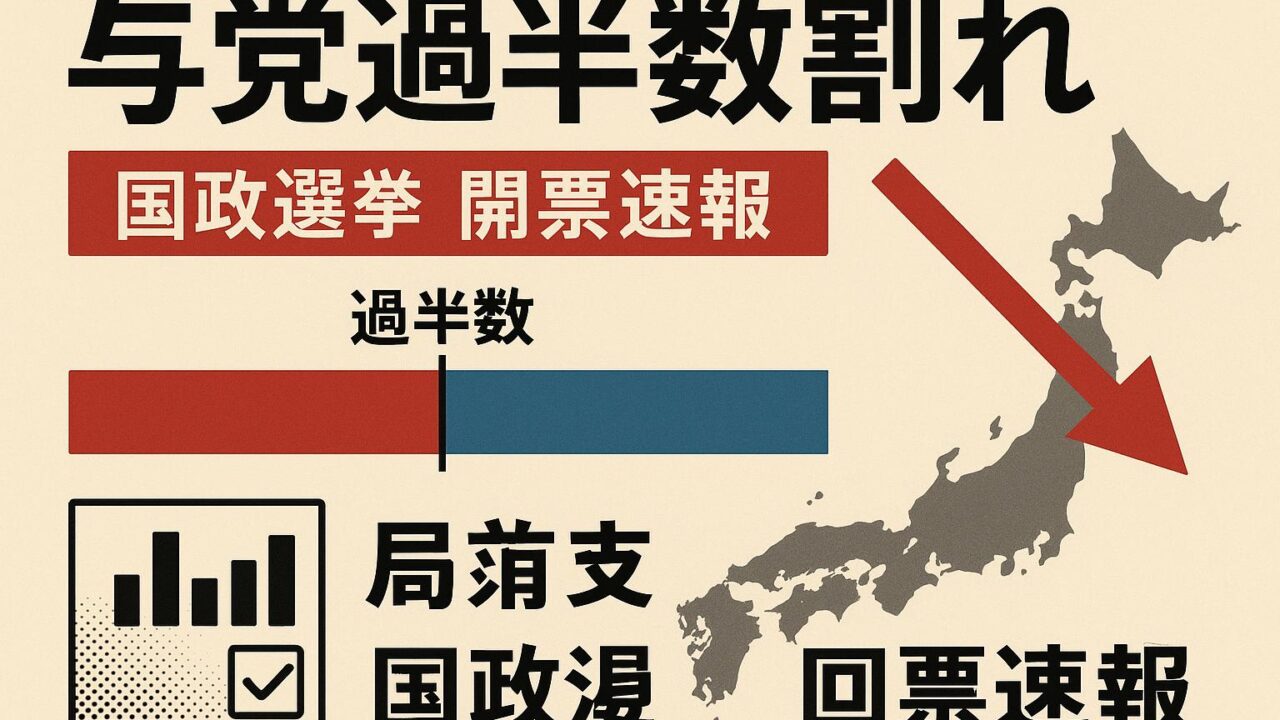

国政選挙 開票速報:自民・公明 与党で過半数割れの見通しに注目が集まる

開票速報が進む中、今回の国政選挙では自民党と公明党による与党が、単独での過半数を割り込む見通しが伝えられ、政局の行方に国内外の関心が集まっています。この速報の内容は、日本の政治体制に大きなインパクトをもたらす可能性があり、国民の暮らしや今後の政策運営にも深く関わるものです。

与党の過半数割れが示す民意の変化

開票速報によると、自民・公明両党の獲得議席が国会の過半数に届かない見込みであることが判明し、これまで長きにわたり政権を担ってきた与党連合に対する国民の支持に変化が見られる兆候といえます。多くの有識者や選挙分析専門家は、今回の結果を単なる数の変動というよりも、有権者の間に生じている「声なき声」が反映された結果と捉えています。

政治に対する期待や不満、改革への希望など、多くの複雑な思いが混じり合った中で、有権者一人ひとりが投じた一票が与党の議席数として明確に結果を示す形となりました。また、これまで長期政権を維持してきたという点に対する疲れや、各地域での候補者の発言や活動実績に基づいて判断を下す有権者もいたことで、このような結果につながったとも分析されています。

野党勢力の伸長と政策議論の再構成

与党の議席が過半数を下回る見通しとなる一方で、野党の各党は議席を伸ばし、一定の存在感を示した様子が見られます。とくに、選挙前から訴えてきた「政治の転換」や「政策の見直し」といったスローガンが有権者に届いたことが、今回の結果に影響を与えたと考えられます。

野党側は、単なる反対勢力としてではなく、具体的な政策提案を掲げる「建設的野党」としての立場を明確にし、経済・福祉・外交・エネルギーといった多角的な視点からの議論展開を目指してきました。開票速報の状況を見る限り、そうした努力が一定の評価を得ていることがうかがえます。今後の国会運営では、与党と野党の政策論争、協議の場がより重要な役割を持つことになるでしょう。

これにより、政策形成の透明性や、国民とのコミュニケーションのあり方—つまり政治の”見える化”を期待する声が高まっていくことが予想されます。与党がこれまで進めてきた政策についても、よりオープンな議論が求められる場面が増えることになりそうです。

連立政権と次なる政局のゆくえ

今後注目されるのは、与党がどのようにして政権運営を安定させるかという点です。過半数を割った場合、新たな連立の枠組みや、野党との政策合意による議会運営の可能性が模索されると想定されます。また、これまでのような一党優位の構造ではなく、複数の政党が対話を重ねながら政策決定を行う新しい政治様式の形成も視野に入ってくるでしょう。

もちろん、政治の安定性という観点では一抹の不安も残るため、株式市場や為替市場においてもこの報道は一定の影響を与えていますが、その一方で「多様な意見が議会に反映される」という意味においては、本来の民主主義の姿に近づく動きであるとも考えられます。

政治は生活に直結している

選挙の開票速報は、数字の変動だけで捉えるものではなく、その背後にある国民の暮らしや社会の声、生き方に対する期待や懸念を反映していると言えます。たとえば、子育て支援、教育費の無償化、医療制度の改革、災害への備え、地方創生など、選挙で論点に挙がった多くの政策は、私たち一人ひとりの生活と密接に関わっています。

だからこそ、こうした結果に耳を傾け、政治と自分自身の生活とのつながりを改めて意識することが重要です。一票の重み、そして社会全体の向かう方向性を、私たちは今回の開票速報から実感することができます。

より豊かな未来に向けて

今回の開票速報が示しているのは、単なる政党間の力関係の変化だけではありません。それは、日本の未来に対して、国民がどのようなビジョンを持ち、どのような価値観に重きを置き、何を大切にして生きていこうとしているのか—という大きな問いに対する集合的な答えでもあります。

これを政治家だけに任せきりにするのではなく、私たち一人ひとりが政治に関心を持ち、関与し、声を上げることの大切さを次の選挙や日々の社会参加の中で活かしていくべきでしょう。地方も含めた地域からの声を政策に反映させ、対立ではなく対話によって前進する政治のあり方が模索されています。

まとめ

開票速報により、自民党と公明党による与党が過半数を割る見通しが伝えられたことで、日本の政治は新たな局面を迎えています。これは決して悲観的にとらえるべきことではなく、多様な意見と価値観が政治に反映される可能性を広げる第一歩としての期待も持たれています。

有権者による冷静かつ責任ある判断が示された今回の選挙結果を受けて、これからの国会はより多くの対話と協調を基盤とした運営が求められるでしょう。政治と国民とが直接結びつく場としての議会が、本来の活力を取り戻す契機となることも期待されています。

そして何より、今回の結果が示す民意をどう受け止め、未来の社会にどのようにつなげていくか。それは政治家だけでなく、国民一人ひとりが考えるべきテーマです。今こそ、声を上げ、そして行動を起こす時なのかもしれません。