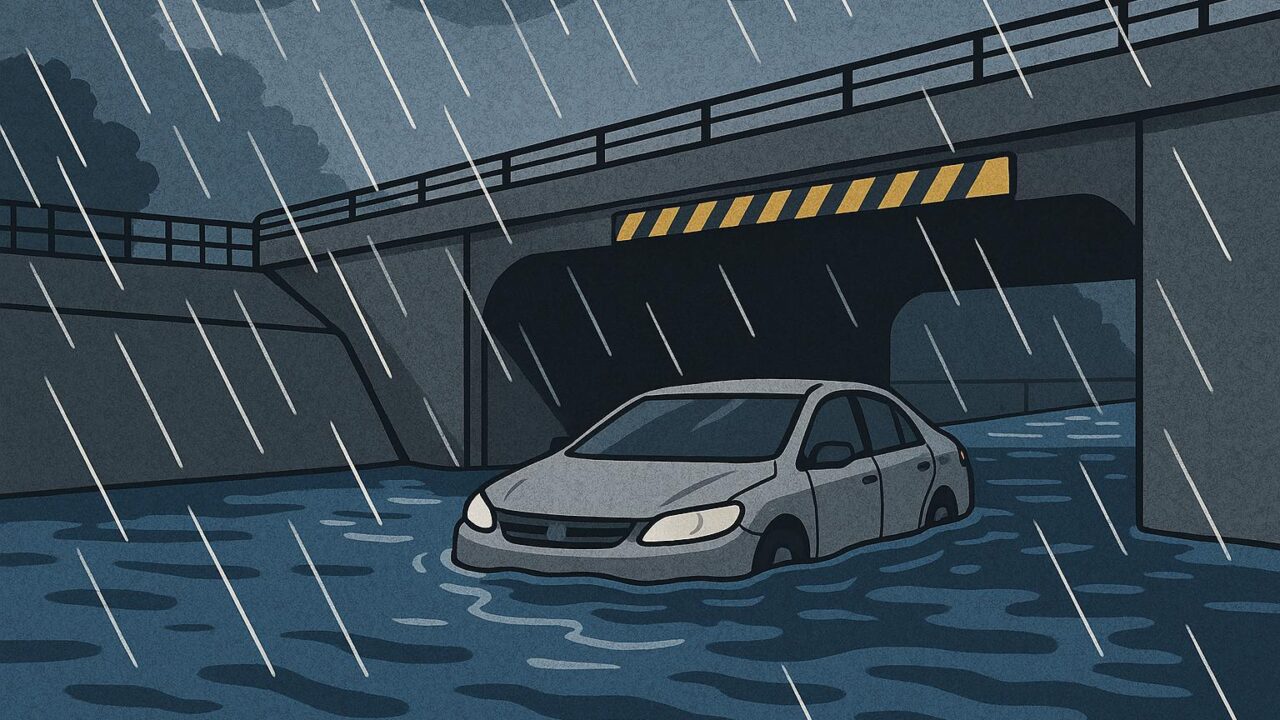

東京都渋谷区で発生した「冠水したアンダーパスでの車の立ち往生」に関するニュースは、都市部における豪雨時のリスクと防災の重要性を改めて浮き彫りにする出来事となりました。この記事では、渋谷区で発生したアンダーパスの冠水事例に触れるとともに、なぜこのような状況が起こるのか、安全に行動するために私たちがとるべき対策について考えてみたいと思います。

■ 渋谷区のアンダーパスで車が立ち往生:通報によって明らかになった事実

今回報道された内容によれば、渋谷区内にあるアンダーパス(道路が立体交差の下をくぐる構造の部分)で冠水が発生し、そこを通行していた車両が水没して動けなくなったという事案がありました。消防への通報によりその事実が判明し、迅速な対応が行われたとのことです。

幸いにも、報道時点でけが人や人命に関わる大きな被害は出ていないとのことでした。しかし、車両が冠水によって停止し、そこに取り残されるというリスクは、都市で生活する私たちにとって他人事ではありません。とくに、渋谷区のように交通量が多く、地下道やアンダーパスが点在する地域では、同じようなリスクが日常に潜んでいることを示しています。

■ 都市におけるアンダーパスの冠水の背景

アンダーパスが冠水する大きな要因の一つは、集中豪雨に伴う排水の限界です。都市部ではコンクリートやアスファルトで覆われた地面がほとんどであり、雨水が地面に吸収されることなく一気に側溝や下水道に流れ込みます。そのため、短時間に大量の降雨があると排水設備が間に合わず、低い位置にある道路や地下空間に雨水がたまりやすくなります。

アンダーパスは立体構造上、周囲よりも低い位置にあるため、雨水が自然と流れ込む形になります。通常であれば排水ポンプで処理される仕組みになっていますが、それを上回る水量が押し寄せた場合、道路が冠水し車が通れない状態になるのです。

実際、気象庁や地方自治体が想定する「短時間強雨」や「線状降水帯」などの極端な気象現象が近年増加しています。このような背景から、都市インフラの整備だけでなく、住民一人ひとりの意識と行動が重要になってきています。

■ もし冠水に遭遇したらどうすべきか

では、万が一、冠水した道路に直面した場合、私たちはどのように行動すればよいのでしょうか。以下に注意すべきポイントをいくつかご紹介します。

1. 冠水道路には決して進入しない

どれだけ浅く見えても、水深が10cmを超えると小型車の走行に支障がでる危険があります。水の流れがある場合は、さらに危険性は高まります。水深が視認できない冠水道路には決して進まないことが鉄則です。

2. 車内にとどまることは危険

冠水した道路で車が停止した場合、車内にとどまることは非常に危険です。ドアが外圧で開かなくなることもあり、状況によっては車ごと水に流される可能性もあります。可能であれば早期に脱出し、安全な高台へ避難してください。

3. 車両火災のリスクもある

エンジン下部に水が入ると、車両の電気系統に不具合が生じる場合があります。冠水した道で強引に走行を続けると、ショートや火災を引き起こす危険もあるため、早めにエンジンを切り、専門機関に連絡する必要があります。

4. 気象情報をこまめに確認

豪雨が予想される日には、気象庁の発表や地元自治体の情報、防災アプリなどを活用し、通行予定のエリアの情報を事前に確認しましょう。危険が予測される地域は極力避ける判断も重要です。

■ 渋谷区の対応と今後の課題

今回の立ち往生では、消防による迅速な対応が行われ、二次的な被害は防がれました。しかし、都市部に限らず、多くの自治体にとって冠水リスクのあるアンダーパスは身近な問題です。行政による対策も進められており、冠水センサーの設置や排水ポンプの強化、通行制限の導入などが順次実施されています。

また、地方自治体による「避難情報の発信」や「冠水予測へのアラート機能」などの整備も進められています。これらの対策は重要ですが、最終的に自分の命を守るのは個々人の判断です。「まさか自分が」という気持ちを捨てて、自分で情報を取りにいく姿勢も欠かせません。

■ 私たちにできる防災への備え

日常生活の中で、私たちができる防災への対策は数多くあります。大切なのは、これらを“特別なこと”とするのではなく、生活の中に自然に取り入れていくことです。

– 気象情報や避難情報を確認する習慣を持つ

– ハザードマップを活用し、通勤・通学ルート上の危険箇所を把握する

– 車を運転する際は、日頃から非常時の行動ルールを家族と共有する

– 防災アプリをスマートフォンにインストールし、自動で通知を受け取れるようにする

災害は予測できないからこそ、日々の小さな意識と準備が大きな差を生みます。

■ まとめ:誰にでも起こり得る出来事として考えることが大切

今回の渋谷区でのアンダーパス冠水は、都市に暮らすすべての人にとって、決して他人事ではないという警鐘となりました。いつ、どこで、どのような形で起こるかわからない自然災害に備えるには、個人と地域、行政が連携して日頃から対策を講じていく必要があります。

安全な通行のために、私たち一人ひとりができることを改めて見直し、日常の中で実践していくことが、このような災害時に命を守るための第一歩となるでしょう。自然災害は避けられないものですが、被害を最小限にとどめる努力はいつでも始めることができます。

いま一度、自分の暮らしの中にあるリスクに目を向け、備えを万全にしておきたいものです。