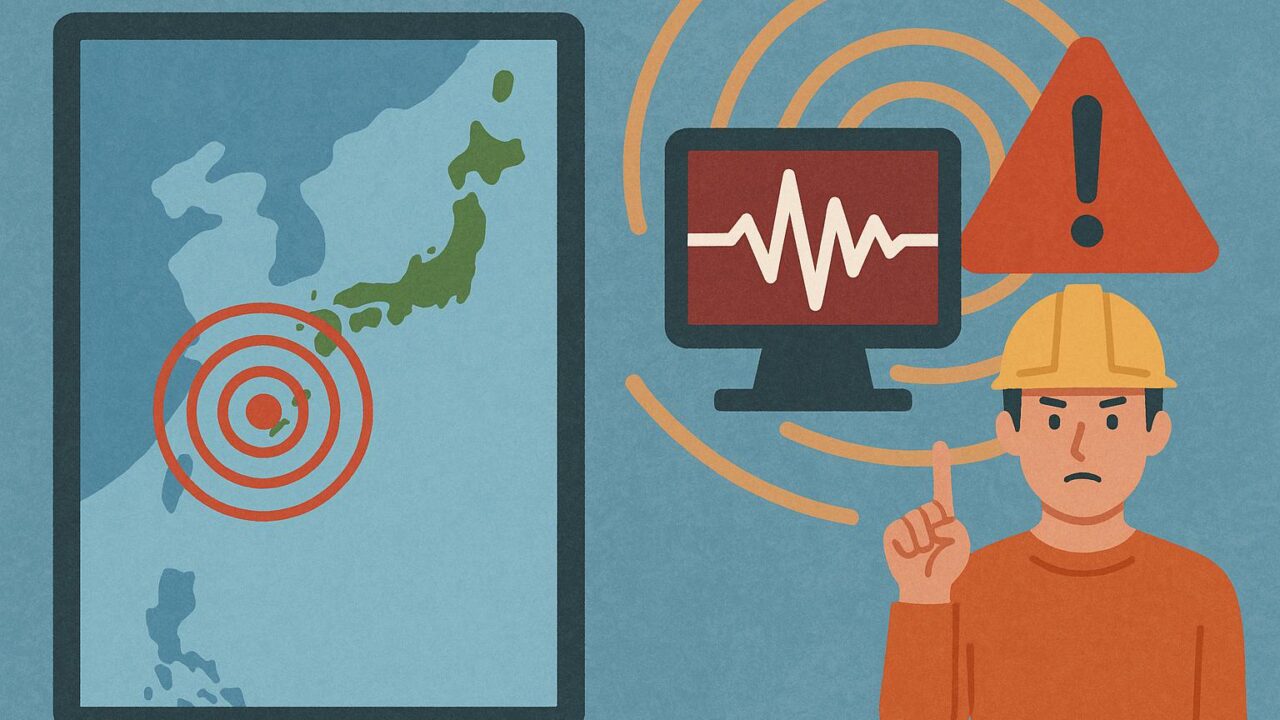

トカラ列島近海の地震 ― 専門家「数か月続く可能性、備えを」

日本は世界有数の地震多発国として知られていますが、特に最近、鹿児島県のトカラ列島近海で相次いで発生している地震に注目が集まっています。気象庁や地震研究機関によると、この地域では小規模から中規模の地震が連続して発生しており、地震活動の活発化が続いている状況です。こうした地震活動が今後も継続する可能性があるとして、専門家たちは「数か月程度、同様の規模の地震が続くかもしれない」との見通しを示し、住民や訪問者に対して防災への備えを呼びかけています。

トカラ列島近海の特徴と地震の傾向

トカラ列島は、南西諸島に属する小さな島々の集合体であり、鹿児島県の南方に位置しています。この地域は東シナ海と太平洋の境界にあたり、地殻変動が著しい場所でもあります。過去にも群発地震と呼ばれる、一定期間内に集中して複数の地震が起こる現象が記録されています。今回の地震活動もその一種とみられており、専門家はプレートの境界近くで発生する群発地震として分析しています。

地震の活動が活発になるときには、規模の大小にかかわらず頻繁に揺れが観測されます。特に島々という自然環境に囲まれた地域であるがゆえに、避難経路やライフラインの確保が課題となるケースも少なくありません。

専門家による見解と今後の予測

地震活動を解析している気象庁や地震学者によると、今回の活動は特異なものではなく、すでに同様の活動が過去にも観測されているとのことです。ただし、それが沈静化に至るまで数か月かかることもあるため、当面は注意を要する状況が続くとされています。

さらに、これらの地震の多くは震度1〜3程度の小規模なものであるとはいえ、中には突発的に規模の大きな地震が含まれる可能性も否定できません。そのため、「規模や頻度にかかわらず、常に備えを怠らない姿勢」が求められています。また、万が一大規模な地震へとつながる場合には、津波などの二次災害の危険性もあるため、気象庁は引き続き注意深く観測を続けており、必要に応じて住民への情報発信を迅速に行う構えです。

住民や訪問者が今できること

このような状況下において、最も重要なのはやはり各自の「備え」です。たとえ今は大きな被害がないとしても、突発的な事態に備えることで安心を得られますし、安全を確保するうえでも欠かせません。

まず第一に推奨されているのが、避難経路や避難場所の確認です。特に海に囲まれた島嶼部で暮らす方々や観光で訪れている方々は、高台への避難ルートや安全な建物の位置を把握しておくことが大切です。また、普段から非常食や飲料水、携帯ラジオ、懐中電灯、救急用品などを備蓄しておくと安心です。停電や通信障害が発生する可能性もあるため、その際にも最低限の情報を得られる体制が求められています。

また、地域の防災訓練に積極的に参加したり、家庭内で万が一の際の動き方を話し合っておくことも大切です。特に小さなお子さんやお年寄りがいる家庭では、優先して避難できる体制を整えておくことで、いざという時に安心して対応できます。

情報の取得と冷静な行動

今回のような地震活動が続く場合、「いつ大きな地震が来るのか」という不安が募るのは当然のことです。しかしながら、重要なのは確かな情報をもとに冷静に行動することです。SNSなどではさまざまな憶測や誤情報が飛び交うこともありますが、信頼性のある情報源――具体的には、気象庁や自治体の公式サイト、緊急通報アプリなどを活用するようにしましょう。

特にトカラ列島のような地域は、情報の受信に時間差が生じることもあり得ます。ラジオなどのアナログな通信手段の確保も忘れてはなりません。テレビやスマートフォンが使えなくなっても、ラジオがあれば最低限の情報を迅速に得ることができます。

また、地震の発生が夜間である場合、暗闇の中での行動は非常に危険を伴います。そのため、ベッドサイドにスリッパや懐中電灯を置く、非常用品を手の届く場所に置いておくといった、ちょっとした備えが命を守ることにつながります。

安心・安全な日常を守るために

日本では、どこにいても地震のリスクと隣り合わせにあります。今回のトカラ列島近海のように特定地域で地震活動が続くケースは、単にその地域だけの問題ではなく、私たち一人ひとりにとっても学ぶべき教訓が含まれています。「明日は我が身」との心構えで、防災対策を見直すきっかけととらえることが大切です。

また、地域コミュニティでの助け合いの精神も欠かすことができません。避難が必要になった場合でも、周囲との協力なしには円滑な行動は難しいでしょう。日ごろから顔の見える関係を築き、必要な情報を共有し合うことで、不安を軽減し、いざというときも冷静に行動することができます。

まとめ

トカラ列島近海で続く地震活動は、今後も数か月は継続する可能性があるとされています。これを受けて、専門家は繰り返し「備えは十分か」「情報収集は正確か」と問いかけています。地震を予知することは困難であっても、地震に備えることは誰にでも可能です。

「備えあれば憂いなし」という言葉があります。今回の地震をきっかけに、皆さんのご家庭でも今一度、防災について話し合い、必要な備蓄や行動計画を整えてみてはいかがでしょうか。私たちの命と暮らしを守るために、できることから一歩ずつ始めることが、未来への安心につながっていくはずです。