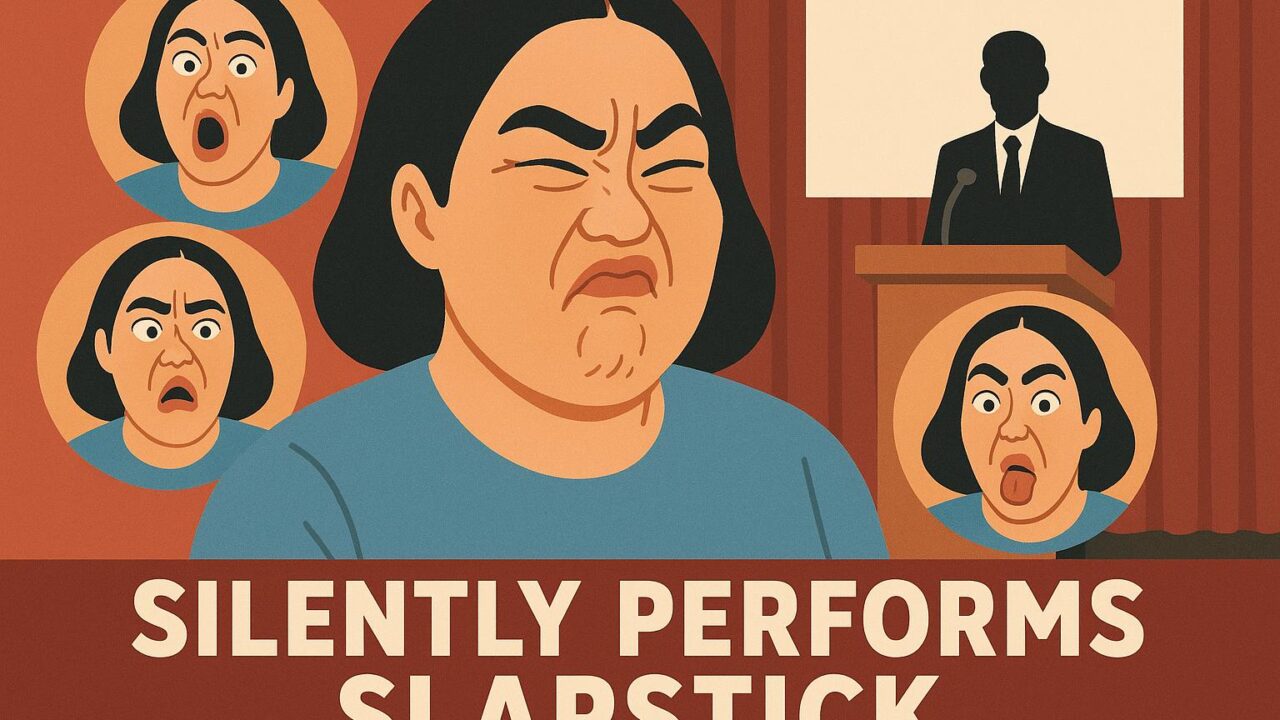

お笑い芸人として独自のスタイルで人気を集めているゆりやんレトリィバァさんが、ある式典でのパフォーマンスによって大きな注目を集めました。タイトルにある通り、「声を出さずに顔芸を連発」したという演出が多くの人々の関心を集めただけでなく、彼女の表現力や芸人としての創造性を改めて世に示す機会となったのです。

この記事では、ゆりやんさんの今回の演出の背景や、多くの人々が感じた印象、そしてそれが伝えるものについて掘り下げていきたいと思います。この記事を通して、彼女の芸人としての側面はもちろん、現代のエンターテインメントにおける表現の幅広さについてもご紹介します。

静けさの中で伝わる“笑い”という力

通常、芸人のパフォーマンスにはセリフや声、音楽といった「音」が重要な要素として使われます。特にコントや漫才では、観客との掛け合いやテンポの良い会話が必要不可欠とも言えます。しかし、今回のゆりやんさんの演出では、あえてそうした“声”や“音”を用いず、言葉を一切発さない“顔芸”のみで観客を魅了しました。

彼女の顔芸は、言葉を超えて自然と観客の笑いを誘い、同時に多くの人に「表現とは何か?」ということを考えさせるものでした。声を一切使わなかったからこそ、その場の空気感や視覚的なメッセージが際立ち、観客の感性に直接届いたのかもしれません。

表現の新たな可能性、非言語コミュニケーション

ゆりやんさんの挑戦は、まさに“非言語コミュニケーション”の可能性を見せてくれました。人は言葉よりもむしろ、それ以外の要素―表情、仕草、間(ま)、空気―によって多くを感じ取ることができる生き物です。言葉の壁を超えて感情を共有できる“顔芸”は、あらゆる文化・言語圏の人々と笑いを共有できる強力なツールでもあります。

また、特定の言語に依存しないこの方法は、誰にとってもわかりやすく、広く多様な audience に受け入れられる強みを持っています。その意味でも、ゆりやんさんのパフォーマンスは“国境を越えた表現”と呼ぶにふさわしいものだったと言えるでしょう。

大胆な挑戦とそれに応えた観客の温かさ

多くの芸人が言葉を使って笑いを作る中で、声を出さずに笑いを取るというのは非常に大胆な挑戦です。成功の保証がない以上、相当なプレッシャーや不安もあったと想像に難くありません。しかし、そうした挑戦に対して、多くの人々が理解を示し、温かい目で受け止めたことも注目すべき点です。

SNS上でも「こういう笑いの取り方もあるんだと新鮮だった」「言葉がなくても、しっかり面白かった」というポジティブな声が多く寄せられ、ゆりやんさんの挑戦が世の中にどんなポジティブなインパクトを与えたかを物語っています。

芸人の役割とは何か?

この件を通して、「芸人の役割とは何か?」についても考えさせられました。ただ人を笑わせるだけでなく、常に“新しい価値”を作り出し、多くの人を楽しませ、時には驚かせ、時には感動させる。それがプロの芸人としての使命でもあります。

ゆりやんさんのように、型にとらわれず、新たなスタイルを模索し続ける姿勢があるからこそ、芸能界に新しい風が吹き、観客の期待感も高まり続けているのです。彼女の今回の顔芸パフォーマンスは、笑いの可能性を広げ、新たな表現の扉を開いた瞬間だったのではないでしょうか。

式典という“静けさ”の場で見せたコントラスト

特に注目したいのは、今回のパフォーマンスが「式典」というややフォーマルな場で行われたことです。式典という場は、厳粛で静かな空気が漂う中、それとは真逆の顔芸というコミカルでダイナミックな要素が投下され、そのコントラストが観客に強烈な印象を残した要因とも言えます。

静けさの中で笑いを起こすというのは、音量やテンションで押し切る笑いよりもはるかに高度なテクニックが求められます。そして、そこに成功したゆりやんさんの実力と感性の鋭さには、ただただ感服するばかりです。

エンタメはどこへ向かうのか

テレビやインターネットを通じて、笑いのスタイルや表現の方法はかつてないほど多様化しています。短い動画で瞬間的に笑いを得るものから、じっくりと構成されたコントやドラマの中にあるユーモアまで、現代の笑いは様々な形をとっています。

そんな中で、ゆりやんさんの今回のパフォーマンスは「静と動」「言葉と沈黙」「視覚と感情」といった本質的な要素に焦点を当てた、非常に新しい提案でした。

一見シンプルに見える顔芸ですが、その裏には“空間と一体化するタイミングの妙”や“観客の期待を汲み取る感覚”といった高度な技術が求められます。つまり、声を出さずに笑わせるという選択には、実は深い洞察力と試行錯誤があるのです。

観る者の“心”を動かす力

この記事を読んで改めて気づかされるのは、笑いとは人の心に直接響くものであり、心を軽くしてくれる存在であるということです。どれだけ言葉を尽くしても届かない思いがある一方で、表情一つが何より雄弁に語ってくれることもある。

それはまさに、ゆりやんさんが示してくれた芸の真髄でもあります。

まとめ:笑いに“正解”はない。だからこそ可能性は無限大

一つのパフォーマンスが話題を呼び、これほど多くの人々にインスピレーションを与える。これは、芸人という職業が持つ力そのものを象徴しています。そして、そこには答えの決まった“正解”などはありません。

だからこそ、ゆりやんレトリィバァさんのように、新しい形の“笑い”を問い続け、挑戦し続ける姿勢が、今後のエンターテインメントをより豊かにしていくのだと思います。

今回のパフォーマンスを通じて多くの人が学んだのは、笑いに必要なのは「発声の技術」ではなく、「伝えたい思いと、それに向き合う姿勢」だということでした。それが言葉を超えて届き、たくさんの人の心を動かしたのです。

これからも、ゆりやんさんのような芸人の挑戦を楽しみにしながら、多様な笑いの形を受け入れる柔軟な心を持ち続けたいと感じさせてくれる出来事でした。