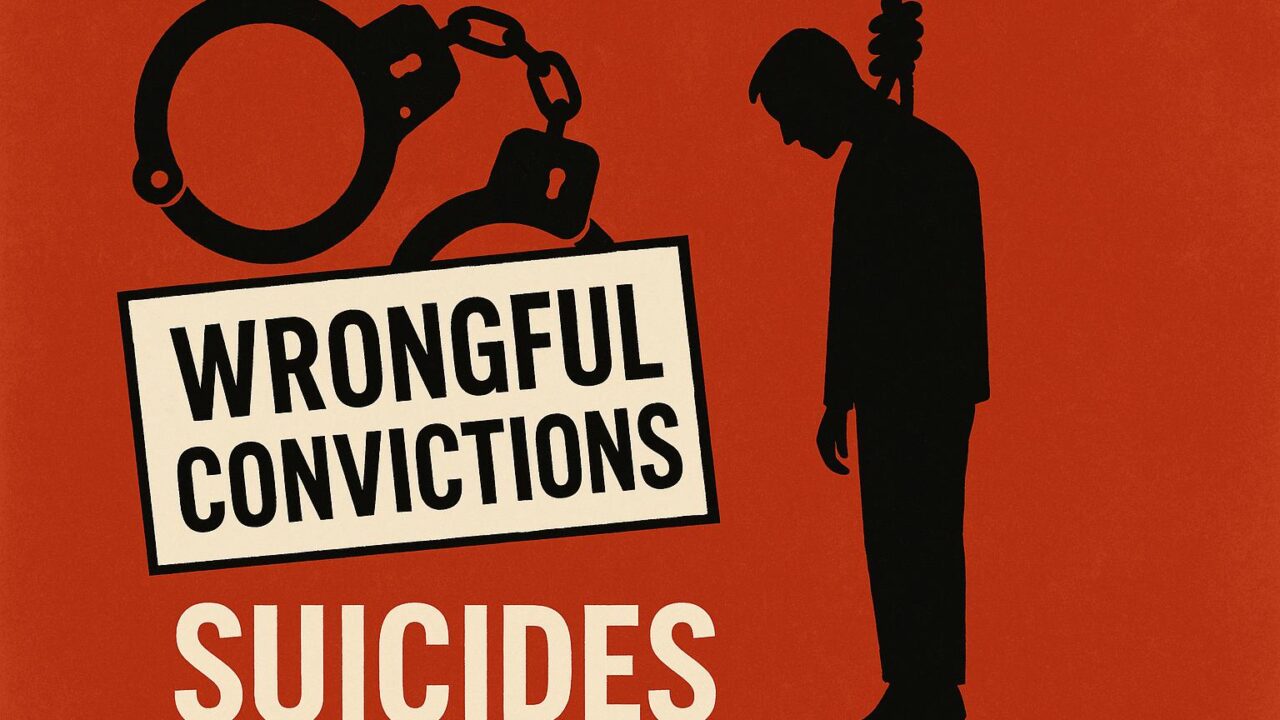

イギリスで明るみに出た冤罪事件――13人が命を絶った可能性があるとの報告

イギリスで、かつての郵便局勤務者に対する冤罪が大きな社会問題となっています。この事件は単なる不当逮捕の事例にとどまらず、多くの善良な市民の人生を大きく狂わせ、その不条理な過程の中で少なくとも13人が自ら命を絶ったとする報告書が公表されました。この衝撃的な内容は、社会全体に深い問いを投げかけています。

郵便局スキャンダルの概要

今回の冤罪事件の核心には、イギリスの郵便局が使用していたコンピューター会計システム「ホライゾン」の不具合がありました。このソフトウェアにより会計に不正な漏れや不足が発見されたとされ、多くの郵便局員が横領などの罪で訴追または解雇されました。しかし、それらの多くはシステムのエラーによるもので、実際には不当な告発であったことが後に判明しました。

2000年代初頭からの数年間にわたり、数百人に及ぶ被告がこのエラーの犠牲となり、生活と名誉を奪われました。職を失い、経済的苦境に陥り、社会的信用を失った人々の中で、長期にわたる苦しみを味わった被害者は少なくありません。

自殺との関連性

この件に関して公表された報告書によると、不当に告発された被害者のうち13人が、自殺あるいは自殺の兆候を示して亡くなった可能性があるということです。この数字は単なる統計ではなく、それぞれの犠牲者に人間としての暮らしや家族があったことを想像させます。

人が命を絶つという選択をする背景には、絶望や孤独、名誉の失墜といった精神的苦痛が深く関係しています。この事件の被害者の多くが、地域社会や顧客から信頼されていた存在であったことを考えると、その中で冤罪という重い烙印を押されることの苦しみは計り知れません。

信頼の崩壊と制度の責任

この事件は個々人にとっての悲劇であるだけでなく、制度全体の信頼性をも揺るがす問題として注目されています。公的機関が導入したソフトウェアの欠陥に気づかず、あるいは気づいた上で情報を隠蔽した疑念が残る中、被害者たちは正当な手続きを通して訴える機会も十分に与えられず、多くが裁判によって不当な有罪判決を受けるに至りました。

ある被害者が語った「私は犯罪者ではない、けれども世間はそう見ていたし、自分自身ですらそう思い込んでしまっていた」との言葉は、制度による暴力とも言える状況を象徴しています。国家や大企業といった巨大な組織に個人が抗えない構図が、深い無力感と苦しみに拍車をかけたのです。

立ち直りの道筋と再発防止

現在、政府や郵便局経営陣は被害者の名誉回復や賠償に向けて動いていますが、すでに失われた命は戻ってきません。報告書では、この事件を二度と繰り返さないための制度改革と、ソフトウェアやAIなどの技術導入に伴う透明性と責任の確保が求められています。

特に注目されるのは、今回の事例において多くの従業員が「上に逆らえなかった」と感じていたという点です。これにより企業内部の通報制度や、独立した検証プロセスの必要性が浮き彫りになっています。

一般社会の視点から

この悲劇的な事件は、けっして他国のみの特殊な事例ではありません。私たちの日常の中にも、少しずつ積み上げられた誤解や偏見、技術への過信が、誰かを壊してしまう引き金になりかねません。そのためにも、正しさを検証する姿勢と、弱い立場の人々への視線を失わないことが、何より重要です。

また、システムや法律の裏側には、実際にそれを使い、運用する”人”の存在があります。私たちはしばしば、技術や組織の中に人間性が置き去りにされていることを、何か事が起きてから気づかされるのです。この事件はそうした警告を、非常に痛ましい形で私たちに突きつけています。

家族や地域社会への影響

報告書では、被害を受けた人々の家族やパートナー、地域社会にも深刻な影響が及んでいることが明記されています。冤罪を受けた本人が自らの境遇に苦しむのはもちろん、家族にとっては突然一家の大黒柱が「犯罪者」となるという現実が突きつけられることになります。

子どもたちが学校で差別に遭ったり、配偶者が周囲から白い目で見られたりといった状況も少なくなく、こうした「波及被害」は社会的孤立を生む大きな要因の一つです。それでも多くの家庭が真実を信じ、立ち上がろうとしてきたことに、心から敬意を表したいと思います。

今後に向けて私たちができること

この事件の教訓は、管理する立場にある人間だけでなく、私たち一般社会の一人ひとりにも訴えるところがあります。情報を鵜呑みにせず、個人に対する偏見や先入観を持たぬよう日々気をつけること、また冤罪を訴える人の声に耳を傾け、疑問を持つことの大切さを改めて認識すべきでしょう。

また、技術を信頼することと過信することは違います。私たちは便利さや効率の名のもとに何かを省略してしまいがちですが、人の人生に関わる局面では、ほんの小さな違和感にも敏感であるべきです。

結びに

イギリスで起きたこの郵便局冤罪事件、そしてその犠牲となって命を絶ったとされる13人の存在は、社会が一体となって向きあうべき課題を映し出しています。過ちを繰り返さず、人間らしい尊厳を守るために、私たちが今できることは何か。

この事件を「遠くの国の出来事」とせず、身近な問題として感じ、語り継いでいく中にこそ、本当の教訓があるのではないでしょうか。誰一人として不当に傷つくことのない社会を目指して――その歩みは、これからも続いていきます。