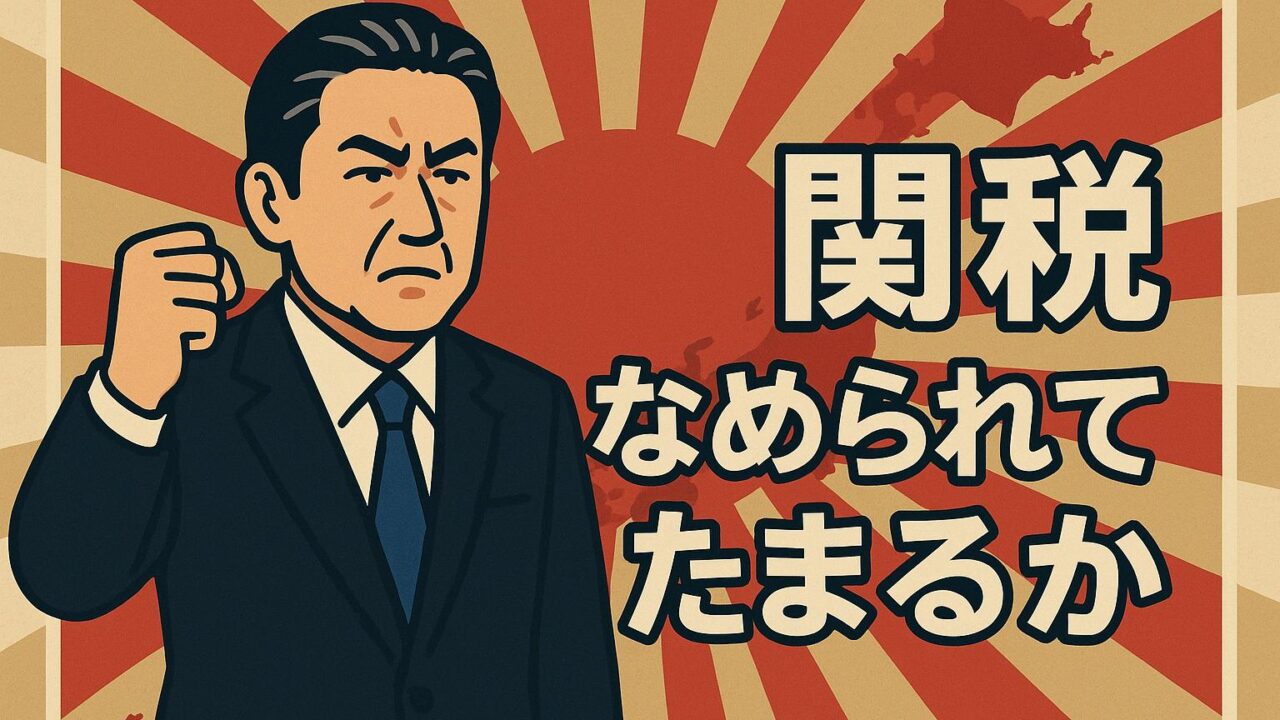

世界経済が目まぐるしく変化するなか、各国の通商政策や関税交渉は、国の産業や国民生活に深く関わる大きな課題となっています。そんな中、とあるニュースが多くの注目を集めました。それは、「関税 首相『なめられてたまるか』」という非常に強い言葉で表現された日本の首相の発言でした。この発言は、海外からの貿易政策に対する日本政府の毅然とした姿勢を示すもので、多くの国民の間で関心を呼びました。

この記事では、首相のこの発言がどのような背景や状況の中で示されたものなのかを解説し、関税というテーマを通して、日本がいかにして自国の利益を守りつつ国際社会と向き合おうとしているのかを探っていきます。

日本と通商交渉:強い姿勢の背景

首相の「なめられてたまるか」という発言は、ある国の輸入制限や関税措置に対する不満と、交渉の場での日本の立場を強く主張する意図があると受け取れます。このような発言には、単なる感情的な反応ではなく、日本がこれまで積み上げてきた国際貿易における信頼、誠実な交渉態度、そして国民の生活を守ろうとする意思が込められていると考えられます。

ここで改めて関税とは何かを簡単に確認しましょう。関税とは、主に外国から輸入される品物に課される税金で、自国産業を守る目的などで実施されます。例えば、農産物や鉄鋼、半導体などの戦略的な製品に関しては、各国が自国の市場への影響を最小限に抑えるために関税を導入することがあります。近年では、自由貿易の推進が主流になりつつも、特定の分野では依然として過剰な関税や不公正な輸入制限が課されることがあります。

こうした課税が一方的に導入されれば、日本企業にとって大きな打撃となり、中小企業や地域経済にも波及しかねません。今回の報道の背景でも、まさにこうした不公平感や、日本が真面目に輸出入のルールを守ってきたことへの評価が問われています。

通商交渉の重要性と国民生活への影響

国のリーダーが他国の貿易政策に対して明確なメッセージを発することは、実は非常に重要なことです。というのも、貿易摩擦は単なる輸出入の話にとどまらず、最終的には物価や雇用、賃金、経済成長といった、私たちの生活そのものに直結してくるからです。

たとえば、ある国が日本からの自動車や電子機器に高い関税を設定した場合、その負担は企業の収益を圧迫し、最終的には雇用や給料にも影響してきます。また、逆に日本が輸入している商品に対して報復関税が返ってきた場合、商品の価格上昇を通じて家計への負担が増すことになります。

つまり、こうした通商交渉での姿勢の違いは、短期的な問題ではなく、将来的な国の経済戦略に対しても大きな影響を持ちます。首相の言葉は、そうした覚悟と責任感の現れともいえるのです。

国際社会との協調と競争のバランス

一方で、関税政策や通商交渉においては、強いだけではうまくいきません。国際社会との調和や信頼も同じくらい重要です。特に今日のグローバル経済では、国同士が互いに製品とサービスを交換し合い、サプライチェーンが複雑に絡み合っています。

こうした状況の中で、一方的な制裁的関税、いわゆる「関税戦争」は、どの国にとってもプラスにならないのが現実です。だからこそ、日本としては一方的な主張ではなく、国際的な枠組みやルールの中で自国の正当性をしっかりと主張していく必要があります。

今回の日本政府の対応は、決して対立を求めているわけではなく、むしろ相手に対して敬意を持ちつつも、自国の利益を正当に守るという「毅然とした外交」を目指していると受け取れます。

今後、私たちが注目すべき点

このような国際的な通商問題は、一見すると国政や企業の問題のように受け取られがちですが、実際には私たち一人ひとりの生活と密接な関係があります。たとえばレストランに並ぶ食材、スーパーマーケットの棚にある商品、国内で働くメーカーや農業従事者の方々の未来もまた、これらの外交に左右されるのです。

したがって、関税問題が報道される際には、その背景にどのような交渉や意図があるのか、ということにも目を向けていくことが、私たちの立場を理解するうえで重要です。今回の首相の言葉を通じて、多くの人が外交や経済に対する興味や関心を持つきっかけになることも期待されます。

おわりに:自国の誇り、そして健全な国際関係

強い言葉であっても、その背後にあるのは日本のものづくりに対する誇り、ルールを守る姿勢、そして何より国民の将来を見据えた責任感です。国際交渉の場で堂々と意見を主張することは、決して挑発でもなく、対立でもありません。それは自国を代表する者の責務であり、他国との健全な関係を築くための第一歩でもあります。

今回の報道は、日本がこれからも国際社会において信頼されるパートナーであり続けるためには、どのように交渉を進めていくべきかを私たちに問いかけています。そして、その答えの一つとして、首相の「なめられてたまるか」という言葉がありました。

今後も私たち自身が国際社会の一員としての自覚を持ち、政治や経済に対して関心を持つことが、より良い未来を築くための一歩となるのではないでしょうか。